Author Archives: M.T. - Page 2

海洋環境における金属材料の腐食と防食

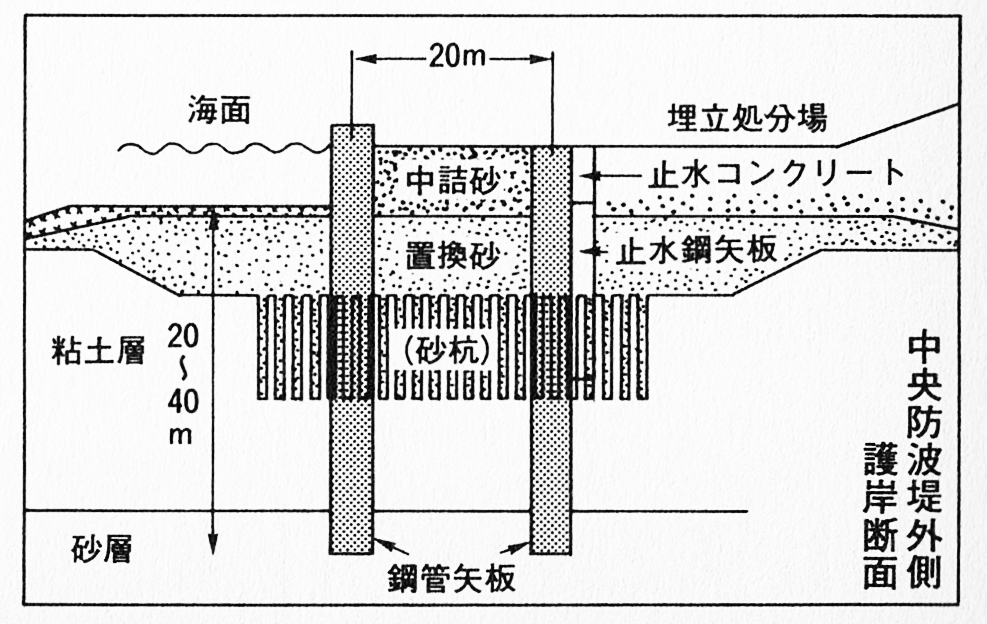

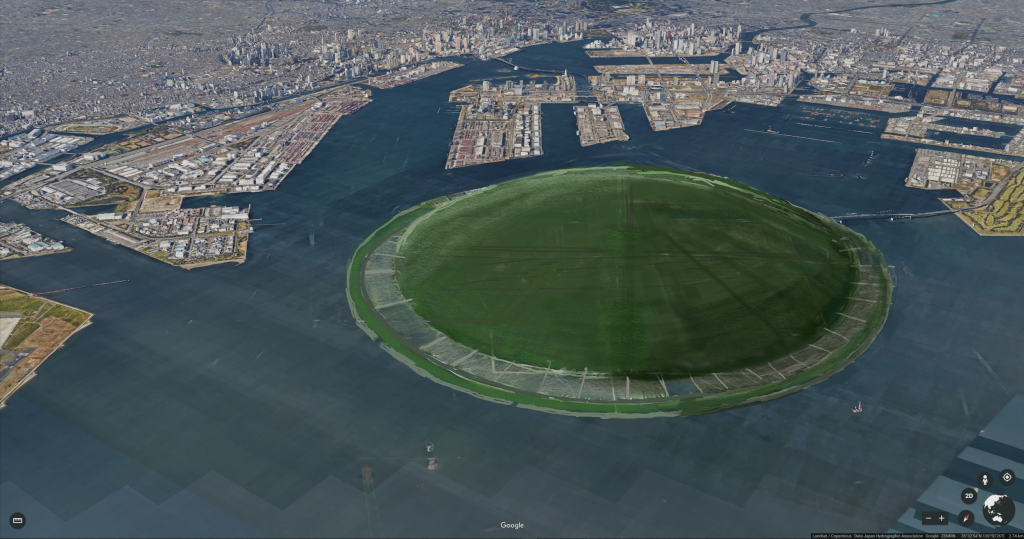

中央防波堤外側護岸断面

海上にゴミの墳丘をつくるには、周囲を支える護岸が必要となる。中防外の場合、それ以前に海底の軟弱地盤を引き締めるため、粘土をさらって置き換え砂を厚く敷く。さらに船上から鋼管をつないでは打ち込み、その中に砂を詰めて圧縮しながら鋼管を引き抜く。これを砂杭といい、護岸に設ける一体に数多く打ち海底の基礎を固める。

護岸のフェンスとなるのは円柱の鋼管、いわゆる鋼矢板の強力型だ。これを埋立法線(埋立区域の外周を示す測量線)に合わせて、すきまなく一列に打ち込んでゆく。深さは海底40メートルほど、上端部は干潮海面より9メートル出す。外周から20メートルの内側にも、鋼矢板を打ち並べたフェンスを張り巡らし二重の枠を設定。その間に中詰砂を隙間なく詰め、上端をコンクリートで覆う。中詰砂と置き換え砂を合わせ、中防外ではざっと240万トンを使用。ほとんどが千葉県から運ばれた山砂である。

中防外その二地区の場合、護岸1メートルを造るのに昭和49年の着工当時で約1千万円かかった、と清掃局臨海計画課の話。とすれば、この地区の護岸延長は5672メートルだから、約570憶円のゴミだめということになる。

さらに内側フェンスに沿って止水用の鋼矢板(断面がコの字型)をあてがう。枠内の残留海水及び投入ゴミの汚水が、外海に染み出るのを防ぐためである。

四周に護岸ができても、内部の残留海水は敢えて抜かない。抜いてしまうと外を取り巻く海の圧力により、護岸が変形する恐れがあるからだ。護岸内に海水を残したまま、ゴミを投棄するため、水は汚汁化する。その流出を防ぐのが、止水板であり、中にたまった汚水を集めて、排水処理場に送るため、集水パイプをぐるりと埋設しておく。これはいくつも穴の開いた有孔塩ビ管。途中に汚水枡を設けてポンプアップし、厨房内の調整池へ送る。この池で汚水をためておき、隣接する排水処理施設にかけて下水道に流す。

(石川雄一郎著『さまよえる埋立地』P114)

『半分、青い』

現在放送中の朝ドラ「半分、青い」

春からずっとみてきたけど、とてもいいドラマですね。

生きていく上での、理想や夢の大切さ。

理想や夢を抱くことの効果を伝えようとしている気がする。

これまで大抵の朝ドラは、歴史上活躍した女性の生き様が題材だったと思う。

歴史に残っている人物の人生は、ある種の人生の「お手本」なのかもしれない。

しかし、人生にはお手本がある、と捉えられることによって、それに当てはまらない大半の人々は、「人生の失敗者」となってしまう。

特に、経済が下降しつつあるこの時代には、自分のことを失敗者と考えている人が多いとするならば、朝ドラによる人生の「お手本」の弊害は大きい。

むしろ、どんな人の人生もいい時もあれば悪い時もある。

朝ドラの題材になっている人物も、ドラマでは脚色され、お手本とされたとしても、実際には満たされない部分が必ずあったのではないだろうか。

すべてが晴れ渡ることなんてない。

現実や人生は、

半分、青い。

そして、残りの半分はそうではない。

例えば、主人公のスズメちゃんは、高校生の時の夢を叶えて憧れのマンガ家のアシスタントになり、その後マンガ家としてデビューした。

ところが、その夢を叶えた途端、憧れだった仕事がどうしようもない苦痛になってしまった。

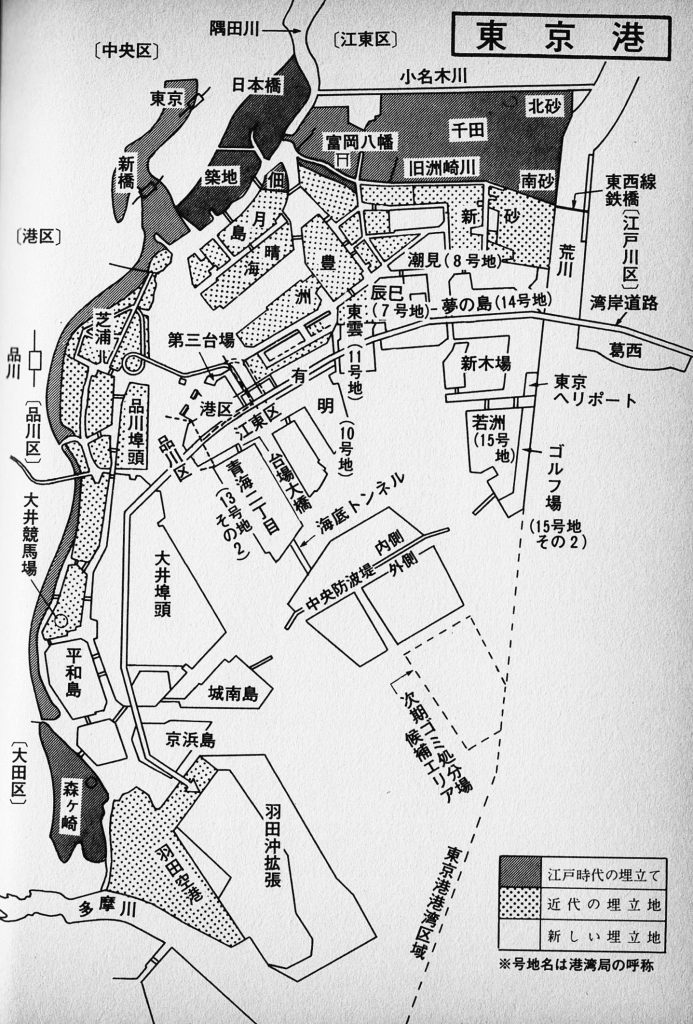

埋立地の最前線

若洲

1965年11月 – 東京湾埋立15号地として埋立開始。

1974年5月 – 埋立終了。

1990年 – 若洲海浜公園が開園し、ゴルフ場やキャンプ場などの施設群が完成。

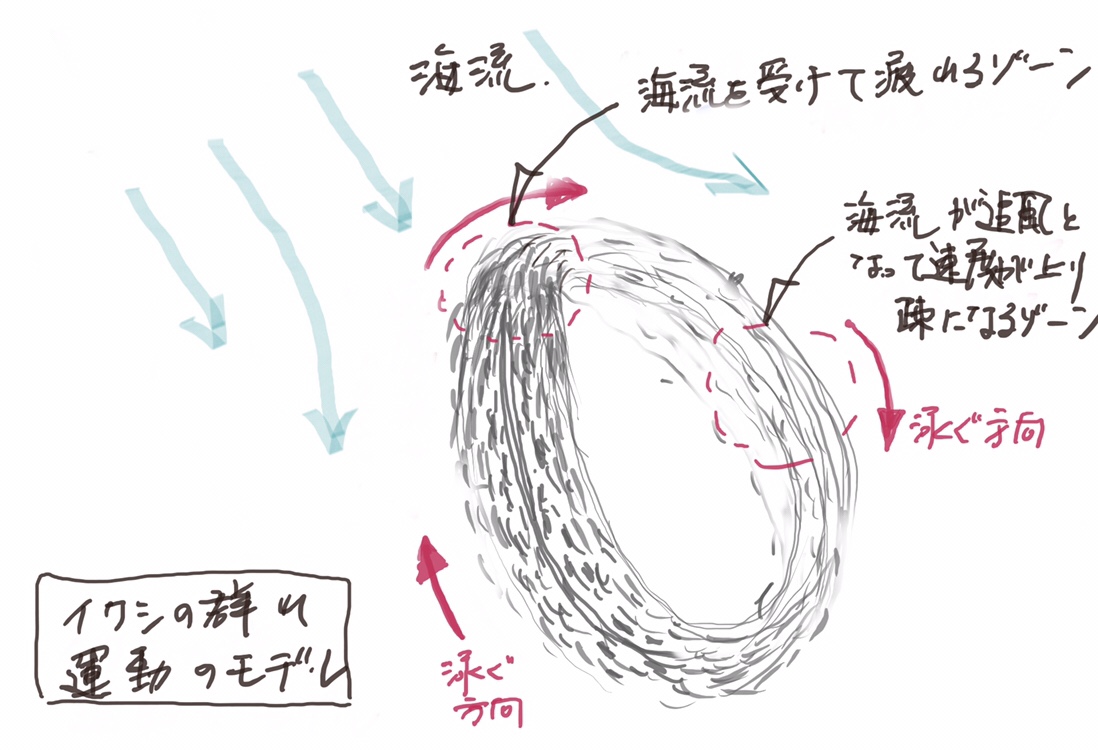

イワシの群れの運動モデル

イワシの群れの運動モデルに、潮の流れを加味して描き直してみました。

イワシの群れの一糸乱れぬ動きは非常に美しいですが、強い潮の流れの中で、群れに食らいついていくのは、一匹のイワシにとって、生死を分ける問題なのかも。

集団行動を行うことで、潮の流れに逆らいながらも、体力を温存して、生存に適した場所に留まることができる。

自転車レースでも、集団から脱落すると、風除けがなくなり、集団にいた時よりも大きな力を出さないと、同じ速度で走れません。そのため、一度集団から取り残された後、再びその集団に戻ることは至難の業となります。

同じように、イワシが一度集団から取り残されてしまったら、再び群れに戻ることなく、生きていけない場所まで、潮に流されてしまうかもしれません。

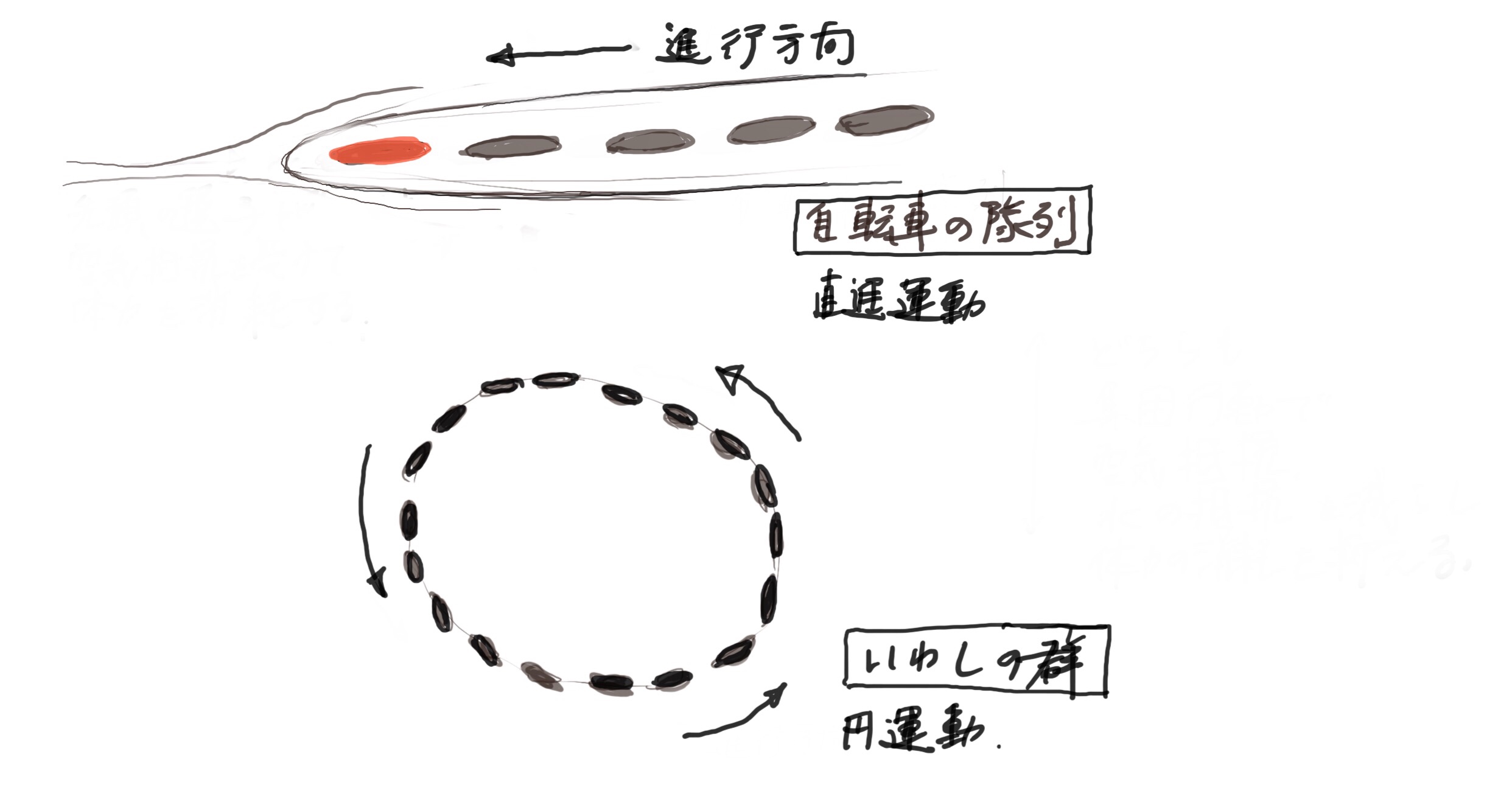

自転車の隊列とイワシの群れ

サイクルロードレースでは、いかに空気抵抗を減らして、体力を温存できるかが、勝敗を分ける鍵になる。

チーム戦術として、1番勝てそうな選手の体力を温存するために、犠牲になって風除けになる、アシストという役割の選手もいる。

そこから、推測すると、イワシの大群も多分体力を温存するために、あのような一糸乱れぬ同期した動きをしているのだと思う。

前を泳ぐイワシから一定の距離を保つことによって、水の抵抗を最小限にとどることができるはず。

また、映像を見ると、イワシの群れは、円運動を行なっているため、直進する自転車のロードレースのような空気抵抗を受ける先頭すらなくなっている。

高安秀樹著『経済物理学の発見』ふ

本書は、タイトルの通り、まさに発見されつつある経済物理学について、紹介するものである。

一般に物理学と言えば物質の究極的な性質について扱う学問だと考えられているが、物理学の英訳語physicsとは、狭義の物質を扱う物理学だけではなく、科学そのもの意味する言葉でもある。

そして今や、物質だけに囚われることなく様々な現象が、物理学の研究対象になっているのだという。

そのような潮流にあって、経済を分析しようとする物理学が、経済物理学である。

これまでの経済学では、需要と供給のバランスによって価格が決定されるという均衡理論が信じられてきた。

つまり、供給に対して需要が多ければ価格は上がり、少なければ下がる、というものだ。

中学校の社会科の授業で教えられ、日々のニュースでも、この考え方に沿って、株や為替の値動きが説明されている。

ところが、著者は、あらゆる価格変動のデータを探してみてもその理論に当てはまる実例を見つけられなかったという。

一方、経済物理学では、価格変動を、商品の取引が潜在的にもつ性質が否応なく生み出す自律的な運動だと考える。

コンピューター上で、プログラムした規則に従って売買するディーラーで構成される人工的な市場を設定し、シミュレートした結果、次のような考えを導き出す。

自転車ロードレースでの集団行動

サガンが優勝した2017年の世界選手権のラスト4kmの映像。

個々の選手は、最も先にゴールラインを越えようと、戦略を巡らせ、自転車を走らせている。

けれども、上空からの視点には、秩序だった一つの集団が延び縮みしながら、移動しているようにも映る。

同じように、市場での取引で、個々のディーラーは、自分の利益が最大化されるように行動する。

しかし、その結果、自転車ロードレースの集団や鰯の群れのように、総体としてはある規則性に従う、ということは十分ありえる。

その規則性が、景気や社会構成の周期性とはいえないか。