CPUクロック周波数の時間的変化を示したグラフ。

1985年から2000年代前半まで上昇しているが、その後伸び悩み、3GHzあたりで頭打ちになっている。

つまり、2000年代前半をもって、コンピュータの処理速度という技術開発のフロンティアが消滅した。

CPUクロック周波数の時間的変化を示したグラフ。

1985年から2000年代前半まで上昇しているが、その後伸び悩み、3GHzあたりで頭打ちになっている。

つまり、2000年代前半をもって、コンピュータの処理速度という技術開発のフロンティアが消滅した。

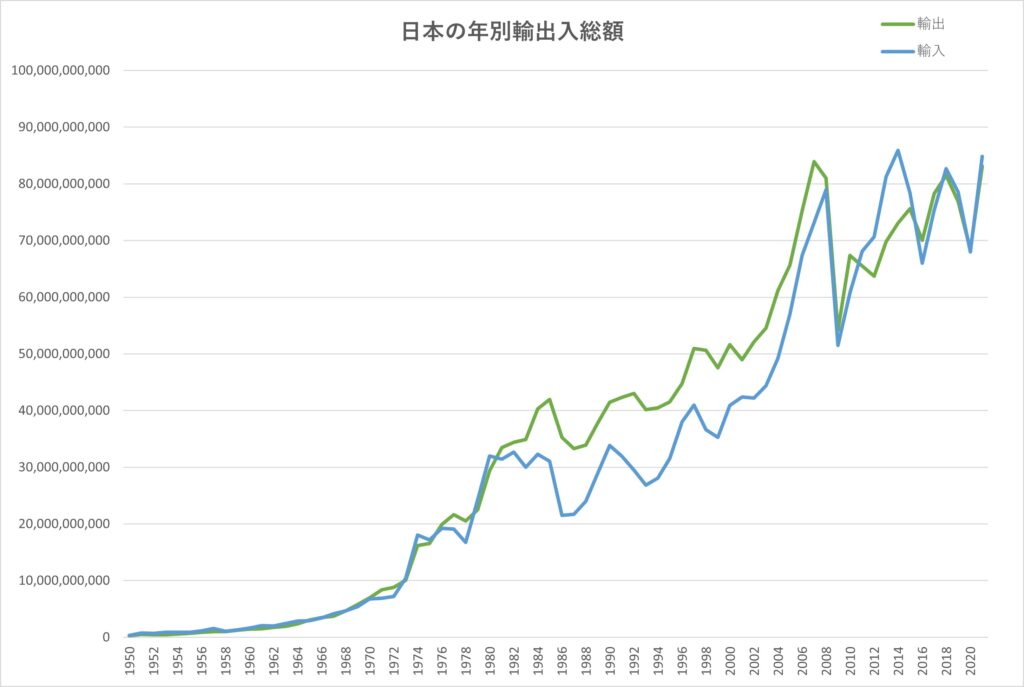

貿易収支が黒字の国は、外貨を安く買えた方が、国の総体としては有利である。

今円安になっている日本は、どちらなのか?

グラフは、日本の輸出入総額総額の年ごとの推移を示している。輸入と輸出の総額は、年ごとに異なるが、直近ではほぼ輸出入が同程度となっている。

円安によって、不利益を被るのは、エネルギー産業など製品を輸入し国内で販売する企業。

一方、原料を輸入し、加工して輸出する企業の利益は、円安により増大する。

つまり、為替の変動により、利益を受ける産業と損害を受ける産業、どちらも存在する。

円安の結果、輸入産業における原料コストがアップし、物価をあげざるを得ないとすれば、それに対応する様に、円安によって利益を得る輸出産業に従事する企業において、利益を市場に還元するようは社員への給与アップがなされるべきである。

そうすれば、為替変動の影響は、相殺され、貿易収支が黒字であれば、国全体としてはむしろ有利に働く。

にもかかわらず、現在、世論として円安のデメリットだけがフォーカスそれ、物価高容認の空気を作り出されている。その結果、輸出産業に従事する企業が円安のメリットを享受し、消費者はデメリットだけを負担させられている。

・経済成長が、なぜ止まってしまったのか?

・今後も、経済成長は続くのか?

・株価が上がり、好景気と言われるのに、ほとんどの人たちの収入はなぜ増えないのか?

普段感じている疑問に、過去の経済学の成果の他、現在入手できる各種の統計データ分析などにより理論的な根拠を示して説明してくれます。

これまでの経済成長ありきの近代の常識では、現在のゼロ金利の状況を「例外」として、いつかまた経済成長(利子の増加)が始まると捉えられています。

ところが、この本では、ゼロ金利が1600年のイタリア以来の状況であることを指摘したうえで、投資先がなくなったことにその原因を求めます。

ゼロ金利は「例外」ではなく、近代の経済成長により隅々まで投資がいきわたった結果、投資先がなくなった結果生まれた「歴史的必然」であり、今後は、近代とは全く異なる段階として、成長が止まり変化のなくなる時代になるだろうと予測します。

ただ、このような論の枠組みは、これまでの著作でも提示されており、過去の著作に親しんできた人にとって、目新しくはないかもしれません。

そこで、特に過去の著作と比較して、この本の新しさを記載しておけば、大幅にページ数を増やして論じられている緻密なデータ分析に基づく説明にあると考えます。

例えば、GDPが増加していないにも関わらず、企業のROE(自己資本利益率)が増加している原因を、人件費の圧縮にあることをデータ分析から解読してくれます。

著者は、証券会社でチーフエコノミストを務めていたという経歴をお持ちです。

著書の中で披露されているデータ分析は、著者の経歴にも大きく関係があるでしょう。

これまでの経済学者による経済学は、過去の理論の再解釈や批判による経済の説明でしたが、この本は、過去の書籍よりも生の公表データを独自に分析し直して、結論を導き出します。

また、そのような方法は、現実を正しく認識するための根拠として、これまでの抽象的な理論だけで論じられる経済学より説得力を持っています。

そして、客観的なデータの分析により導き出される結論は、現実に起こっているゼロ金利を、近代の論理から外れていることを根拠に「例外」として無視するのではなく、「必然」として認識し、それを合理的に説明できる理論を踏まえて、1600年以来の歴史的な大きな変化に対応していくことの必要性です。

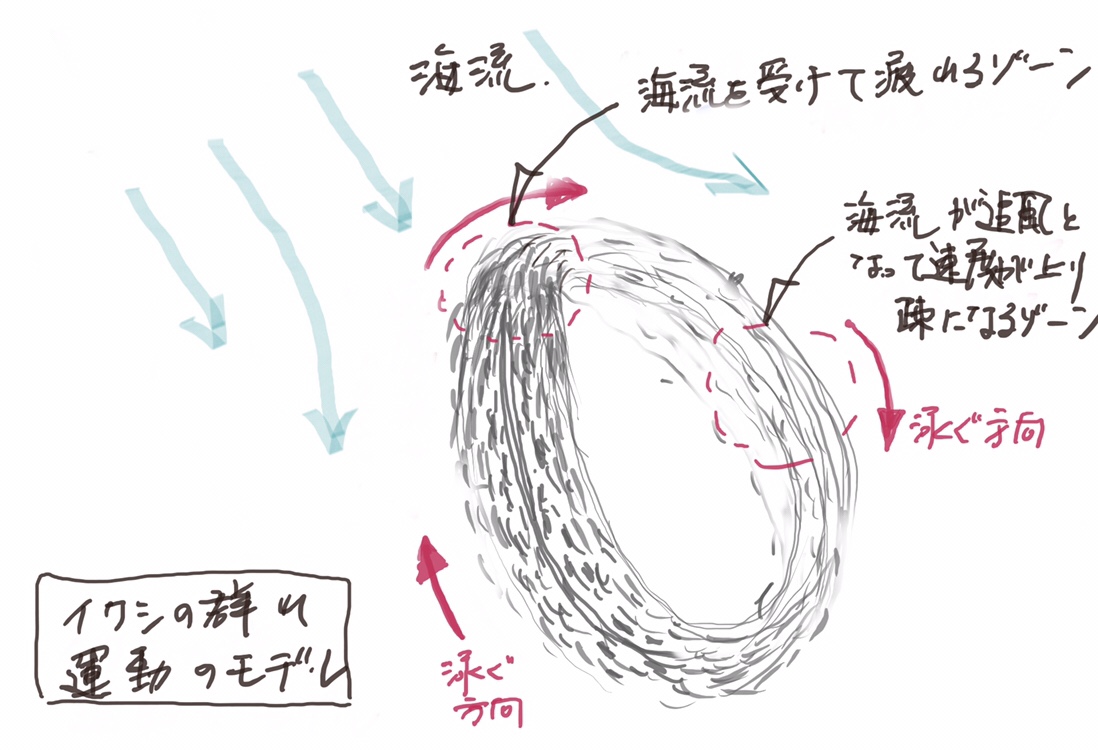

イワシの群れの運動モデルに、潮の流れを加味して描き直してみました。

イワシの群れの一糸乱れぬ動きは非常に美しいですが、強い潮の流れの中で、群れに食らいついていくのは、一匹のイワシにとって、生死を分ける問題なのかも。

集団行動を行うことで、潮の流れに逆らいながらも、体力を温存して、生存に適した場所に留まることができる。

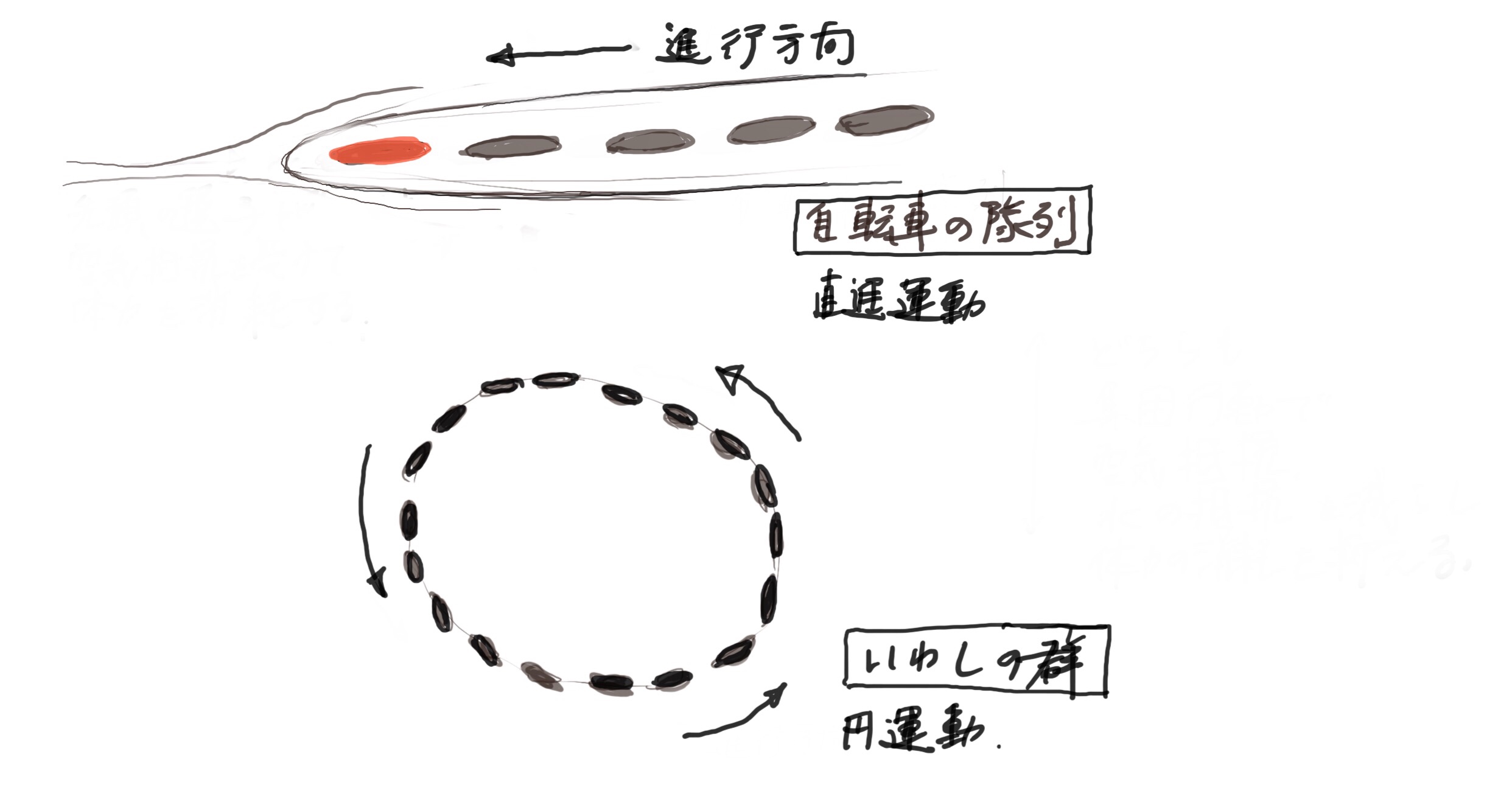

自転車レースでも、集団から脱落すると、風除けがなくなり、集団にいた時よりも大きな力を出さないと、同じ速度で走れません。そのため、一度集団から取り残された後、再びその集団に戻ることは至難の業となります。

同じように、イワシが一度集団から取り残されてしまったら、再び群れに戻ることなく、生きていけない場所まで、潮に流されてしまうかもしれません。

サイクルロードレースでは、いかに空気抵抗を減らして、体力を温存できるかが、勝敗を分ける鍵になる。

チーム戦術として、1番勝てそうな選手の体力を温存するために、犠牲になって風除けになる、アシストという役割の選手もいる。

そこから、推測すると、イワシの大群も多分体力を温存するために、あのような一糸乱れぬ同期した動きをしているのだと思う。

前を泳ぐイワシから一定の距離を保つことによって、水の抵抗を最小限にとどることができるはず。

また、映像を見ると、イワシの群れは、円運動を行なっているため、直進する自転車のロードレースのような空気抵抗を受ける先頭すらなくなっている。

本書は、タイトルの通り、まさに発見されつつある経済物理学について、紹介するものである。

一般に物理学と言えば物質の究極的な性質について扱う学問だと考えられているが、物理学の英訳語physicsとは、狭義の物質を扱う物理学だけではなく、科学そのもの意味する言葉でもある。

そして今や、物質だけに囚われることなく様々な現象が、物理学の研究対象になっているのだという。

そのような潮流にあって、経済を分析しようとする物理学が、経済物理学である。

これまでの経済学では、需要と供給のバランスによって価格が決定されるという均衡理論が信じられてきた。

つまり、供給に対して需要が多ければ価格は上がり、少なければ下がる、というものだ。

中学校の社会科の授業で教えられ、日々のニュースでも、この考え方に沿って、株や為替の値動きが説明されている。

ところが、著者は、あらゆる価格変動のデータを探してみてもその理論に当てはまる実例を見つけられなかったという。

一方、経済物理学では、価格変動を、商品の取引が潜在的にもつ性質が否応なく生み出す自律的な運動だと考える。

コンピューター上で、プログラムした規則に従って売買するディーラーで構成される人工的な市場を設定し、シミュレートした結果、次のような考えを導き出す。

サガンが優勝した2017年の世界選手権のラスト4kmの映像。

個々の選手は、最も先にゴールラインを越えようと、戦略を巡らせ、自転車を走らせている。

けれども、上空からの視点には、秩序だった一つの集団が延び縮みしながら、移動しているようにも映る。

同じように、市場での取引で、個々のディーラーは、自分の利益が最大化されるように行動する。

しかし、その結果、自転車ロードレースの集団や鰯の群れのように、総体としてはある規則性に従う、ということは十分ありえる。

その規則性が、景気や社会構成の周期性とはいえないか。

本書の意義は、巻末の監訳者の高安秀樹氏による「訳者の言葉」にまとめられていると思う。

本書は、あらゆる科学の分野で応用されているフラクタルという基本的な概念を生み出した科学の世界の巨人、マンデルブロが、金融市場の科学は未完成の段階であり、過信すると極めて危険であることを堂々と主張しています。自然科学者としてのマンデルブロをご存知の読者は、なぜ彼が経済学者のように金融市場についてコメントするのか、といぶかしく思われるかもしれません。しかし、本書の中でも触れられているように、フラクタルという概念そのものが金融市場の研究から生まれたものであり、彼自身一貫して思索の根底には経済現象があったのです。訳者ら(高安美佐子、高安秀樹)は、1988年にイェール大学に在籍していたマンデルブロの研究室に一年ほど滞在しました。ある日、一緒に食事をしているときに、「先生は、数学者、物理学者、生物学者、そして、経済学者の四つの顔をお持ちですが、もし、一つだけ選ぶとしたら、何を選ばれますか?」という質問をしたところ、きっぱりと「経済学者」という返事を頂いたことを思い出します。

(中略)

マンデルブロの先駆的な研究がけん引する形で、物理学の視点から経済現象を研究する経済物理学という新しい学問分野が立ち上がっています。これは、金融市場などの詳細な経済データをあたかも電波望遠鏡がとらえた宇宙からの時系列信号などと同じように、客観的な視点に立って分析し、その特徴から経験的な法則性をまず確立し、さらには背後に潜む現象を解明しようという研究です。地球物理学や生物物理学などと比べればまだまだ小さな規模ではありますが、経済物理学という協会量御行の研究ジャンルが物理学会の中にも誕生しています。

水野 依然として金余りだと思いますね。その背後には、二一世紀の利子率革命があります。利子率革命とは、具体的には2%以下の超低金利が長期間続く状況を意味しますが、10年以上に渡ってそれが続くと現在の経済・社会システムが崩壊してしまうという点で、まさに利子革命なのです。実際、日本の10年国債利回りば、1997年9月に2%を下回って以降、現在にいたるまでその水準が続き、すでに12年目に突入しています。これは、超低今利の最長記録だったイタリアージェノバの11年(1611~21年)をも上回っています。この17世紀初頭のイタリアで起きた利子率革命は、「長い16世紀(1450~1650年)」を通じて中世荘園制・封建制社会から近代資本主義・主権国家へとシステムを一変させました。日本が先陣を切り先進国に広がっている現在の利子率革命は、一七世紀初頭の利子率革命がもたらした資本、国家、国民の三者の利害の一致を前提とした資本主義に地殻変動が起きていることを物語っていると思います。

利子率革命のもとではどんなことが生じるかというと、投資家が満足するようなリターンを得られる投資機会がもはや存在しないということです。利子率革命の利子率とは、いわゆる実物投資のリターンをあらわしています。つまり資本投下して工場やオフィスビルをつくったりして得られるリターンが年率換算で、2%以下になるということです。現在の日本の10年国債利回りは1.4%ですから、10年間の投資期間において、ずっと1.4%のリターンしか得られない。貸倒損失が年間で1~2%発生すれば(通常の景気循環で生ずる確率、10年間のリターンはゼロないしマイナスになってしまいます。10年リスクをとって実物投資をしてもリターンがゼロなんてことは、資本家失格ですね。もちろん、利潤率が著しく低い状態が長期化することは、企業が経済活動をしていくためいくの必要最低限の資本蓄積もできないということになります。しかし、いいかえれば、それは投資機会か消滅するところまで、投資が行き渡ったということでもあります。

Read more »

中国における南京条約一天津条約(一八五八年)・北京条約(一八六〇年)の系列と、日本における神奈川和親条約・江戸通商条約(一八五八年)・改税約書(一八六六年)に至る系列とに現われた欧米諸列強の外交意図の根本方向は同じであった。

彼が究極において求めたところは、開港であり、外交使節の交換であり、封建支配者の干渉なき自由貿易の確立であった。しかもそれは彼我平等の関係ではない。中国でも、日本でも、いずれも片務的な、領事裁判権(この結果外人は治外法権を獲得した)・協定関税率(税率は相手方の同意なくして改定できず、すなわち関税自主権をもたず、その結果きわめて低率に釘づけされた)・最恵国条款(双務的でなく、もっぱら外国側の利益の均霑のみを規定す)を強要された不平等条約であった。それは日本ならびに中国の国際的地位を、欧米資本主義の半植民地的市場として決定したものであった。

かかる外圧にたいする中国ならびに日本の支配者の対抗の姿勢も同質のものであった。彼らは共に自己の支配の必須条件として、鎖国政策を固持してゆくことを念願してはいたが、当面外国を撃攘するだけの武力をもたなかったために、便宜的手段として開国を受諾した。しかも一旦取り結んだ条約の実施を極力延期あるいは制限しようと努力し、その結果、外国との間に種々の外交紛争を頻出した。しかも幕府・清朝の支持煽動を陰に陽に受けて、攘夷運動が激発し、ために欧米列強との間に、幾度か武力衝突が起った。中国では第一次・第二次英仏連合戦役(一八五八・六〇年)、日本では薩英戦争(一八六三年)、四国連合艦隊下関攻撃事件(一八六四年)。かくて上述の並行的な外交推移の結末として、これまた時を同じくして中国の同治中興、日本の明治維新が出現した。それは共に封建支配者がこれまでの排外主義を緩和ないし転換して、外国勢力と妥協・結合することによって、政治改革を企てたものであった。このような表面的経過の類似にもかかわらず、中国と日本との間に国家統一の様相、近代的転化(資本主義化)の速度に、大きな相違を生じた。これは、まごうかたなき事実である。その差は、中国が経済的のみならず、政治的にも次第に欧米列強の半植民地化するコースに入り込んでいったのに反し、日本が一応政治的に独立を維持しえた違いに最も端的にあらわれていた。そしてまた同治中興と明治維新との、改革としでの深さの比較にならぬ相違をもたらしたのである。この大きな岐路の原因はどこに求むべきであろうか。

イギリスの対日政策は、対中国政策と不可分の関係にあって遂行されていたにもかかわらず、事実は、中国にたいした場合に比較して、より緩和された性格のものとしてあらわれた。それは第一には、中国との紛争に極東のイギリス軍事力の大部分が注がれたため、日本に大規模の武力行使を敢てする余裕をもたなかったこと。第二にインドおよび中国での民衆の素朴ではあるが根強い民族運動の反抗を惹き起し(一八五一-六四年の中国の太平天国の乱、五七年のインド土民兵の反乱)、その結果は、彼らの本来の目的である市場開拓が阻害されるに至り、この体験が彼らの対日外交政策をきわめて慎重かつ消極的たらしめたこと。すなわち「既存の政府が代表し統制している力と秩序との諸要素があるのを尊重する」態度に出でしめたこと。

(遠山茂樹著『明治維新』p45)

A 西部原生種群

(欧州束南部、西アジア、ペルシア)

1 革 果(リンゴ)Malus pumila

2 洋 梨 Pyrus communis

3 甘果桜桃 Prunus avium

4 酸果桜桃 Prunus cerasus

5 欧洲李 Prunus domestica

6 欧洲李 Prunus insititia

7 欧洲栗 Castanea sativa

8 アーモンド Prunus communis

9 欧洲葡萄 vitis vinifera

10 無花果 Ficus carica

ll メドラー Mespilus germanica

12楷枠(マルメロ)Cydonia oblonga

13胡桃(クルミ)Jugulans regia

14 石榴(ザクロ)Punica granatum

他に須具利、房須貝利、木苛、榛B 東部原生種群

中国(朝鮮、日本を含む)

1 中国梨 Pyrus ussuriensis

2 日本梨 Pyrus serotina

3 山桜(サンザシ)Crataegus pinnatifida

4 桃 Prunus persica

5 日本李 Prunus salicina

6 杏(アンズ) Prunus armeniaca

7 梅 Prunus mume

8 甘 栗 Castanea monisima

9 日本栗 Castanea crenata

10 柿 Diospyros kaki

11 東(ナツメ)Zizyphus sativa

12 枇 杷 Eriobotrya japonica

13 柑橘類 Citrus spp.

他にワリンゴ、中国桜桃

菊池秋雄(1948)この表をみると直ちに明らかになることは、現在の温帯性果物のほとんど全部がこの表の中に含まれていることである。この表がこのような簡単な形にまとまるまでには、多くの植物学者の研究の結果がある。例えばモモは学名はプルヌス・ペルシカとなり、ペルシア原産と初めは考えられていたが、中国原産(険西、甘粛)であることがその後判明した。同じくアンズはプルヌスーアルメニアーカという学名で、アルメニア原産と初めにされたが、それも中国原産であることが判明した。カキはデイオスピロスーカキ(日本語からとった)、ビワはエリオボトリアージヤポニカであるが、両者ともに中国揚子江付近の原産とされている。

温帯性果樹がこのように、はっきりした二つの群れに分けうるということは何を意味しているのであろうか。西部原生群の果樹は、東欧、西アジアに起源し、西アジア、ギリシア、ローマ、西欧と文明の中心地が変遷しながら、果樹の改良が続けられて、今日のすぐれた品質になったものである。それは全く、西洋文明、西洋文化の発達変遷そのものである。これに対して、東部原生群の果樹は中国文明の中に生まれ、その中で育ち、発展してきたもので、朝鮮、日本までを含んで、それは全く中国文明、中国文化がつくりあげたものである。

東部原生群と西部原生群の二つのグループの果樹を公平な目で比較してみると、それはだいたいその価値として相等しいとみてよいだろう。このことは果樹に関しては中国文化は独力で、全西欧と匹敵する成果をあげたことを意味することと言えよう。中国文化がこのように、全西欧の文化に対等なものとなっているのは、この果樹についてはきわめてはっきりした事実である。

中尾佐助著『料理の起源』p200

均衡は、そこからの逸脱の諸過程に対する反作用的運動が、システムの基底をなす諸変数に一定の変化を強いるため、決してもとと同じところにまでは回復されない。したがって、均衡とはつねに動的な均衡でしかありえず、そのため、システムには長期的趨勢が生じる。システムの「通常」の作用を定義しているのは、このようなサイクルのリズムと長期的趨勢との組み合わせにほかならない。しかしながら、その長期的趨勢も永遠に持続可能なものではない。なんらかの漸近線に突き当たるからだ。ひとたびその漸近線に突き当たってしまえば、システムが、サイクルにしたがって、均衡に回復することも不可能になる。こうしてシステムは困難な時期に入る。システムは、末期的危機を迎え、分岐に向かう。すなわち、システムは、新しい均衡、新しいサイクルのリズム、新しい長期的趨勢をそなえた新しいシステムの構造へ向かういくつかの選択肢に直面するのである。

しかし、たとえば二つの選択肢のうちシステムがいずれをとることになるのか、すなわち新しいシステムはどのようなものが打ちたてられるのか、ということについては、それを前もって決定することは、本質的に不可能である。なぜなら、それは、システムによって制約されていない無限の個別の選択の関数だからである。これが、いままさに資本主義的世界=経済に起こっていることである。

このことを理解するには、三つの主要な長期的趨勢に目を向けなければならない。それらはいずれも、いままさに漸近線に近づいており、それによって資本蓄積に限界をもたらしつつある。無限の資本蓄積が、史的システムとしての資本主義の規定的特徴である以上、それら三つの長期的趨勢がもたらす三重の圧力は、システムの原動力を機能不全に陥れ、したがって、システムの構造的危機をもたらしつつある。

たとえば、都市の下層民衆の住環境はトイレがなかったことはもちろん、しっかりした調理をする施設(台所)すらなかった。無料で採取できる燃料もなかったから、短時間で朝食を準備することは不可能となった。石炭に火をつけるのも一苦労で、まして、自宅でパンを焼くなどということは問題外であった。

しかも、都市住民の多くは工場で働くようになった。工場労働が農村での農民や職人の生活大きく異なっていたことのひとつは、時間の規律が厳しくなったことである。これまで、職人の間では、「聖月曜日」とよばれるルースな時間の使い方が慣行として認められていた。週末に「週給」を受け取った職人は飲んだくれるため、日曜だけではなく、月曜も仕事には出てこなくてよいというのが、「聖月曜日」である。

しかし、工場制度が普及し、機械を効率的に利用しなければならないようになると、このような時間にルースな生活は認められなくなった。工場労働者は、「晴耕雨読」というわけにはいかず、機械時計の刻む時間に従って、動くことを求められたのである。いいかえれば、労働者はサイレンが、鳴るまでに工場に入り、次のサイレンが鳴り終わるまで、休みなく働くことを要求されたのである。

さらに、工業化と都市化の結果、これまでの家内工業と違って、労働者の家庭では、その構成員のほとんどが家庭外で雇用されるようになった。この点でも工業化によって民衆は長時間を要する調理の可能性を失った。じっさい、この時代の下層民の生活について詳しいルポタージュを残したヘンリ・メイヒューによれば、ロンドンの街路には、ありとあらゆる種類の屋台の簡易飲食屋が開業していたことがわかる。

問題は、これから一日の厳しい労働に従事する人たちの朝食だから、「イギリス風朝食」は「重い」つまり、カロリーの多いものでなければならなかった。しかも、労働者たちが酔っ払ってしまうようなものでは困るし、直ちに元気になるものでなければならなかった。

こようのな多様な条件に見事に合致したのが、紅茶と砂糖と店で買うパンなどからなる「イギリス風朝食」である。<中略>

「イギリス風朝食」は労働者のものだから、何よりも安上がりでなければならなかった。この点でも、砂糖入り紅茶は合格だったのである。というのは、同時代の歴史家デイヴィド・マクファソンによれば、「要するに我々イギリス人は、商業上も金融上でも、きわめて有利な位置にいるために、世界の東の端から持ち込まれた茶に、「西の端の」西インド諸島からもたらされた砂糖を入れて飲むとしても、(輸送のための船賃や保険料もかかるのだが)、国内産のビールより安上がり」だったからである。

マクファソンのいうとおり、「ティーコンプレックス」は、イギリスの中心としてみると地球の東西の両端に位置する地域、つまり世界システムの二つの周辺から来た素材によって成り立っている。いいかえればイギリスが世界システムの「中核」の位置を占めることになったからこそ、このようなことが可能になったのである。(川北稔編『知の教科書ウォーラーステイン』p90-92)

西ヨーロッパのアルプス以北では、河川が重要な交通ネットワークをなしている。鉄道の出現以前はとりわけそうであった。河川は四季を通じてほぼ同じ水量をたたえ、運河と同じ役割を果たしていた。それゆえ西ヨーロッパに発生した市場経済は主としてこのような河川交易を媒介に発達した。まさしくステュアートの述べるとおりである。

アダム・スミスもこの事実を注意視していた。しかし、ここで見逃されてはならないのは、スミスにおいて明白に、河川交易を媒介とする市場経済の発達が、農村の内部からではなく、その外部から内部へと言う方向で捉えられている事である。すなわち、まず河川の沿岸に沿って技術と産業が作りだされ、それがのちに内陸地方へと広がってゆく、というのである。

「水上輸送によって、陸上輸送だけに提供されるよりもっと広汎な市場が、あらゆる種類の産業に開放されるから、海岸で、また航行可能な河川に沿って、あらゆる種類の産業が自然に分化しはじめる。そしてそのような発達がその国の内陸地方へと広がって行くのは、ずっと後になってからのことである場合が多い。」玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』p115