Category Archives: geography - Page 3

地殻変動アニメーション 平成23年東北地方太平洋沖地震

古代文明誕生の契機としての気候変動

1980年以来、私はギリシア、トルコ、シリア各地の花粉分析の調査研究に従事してきた。ギリシアやトルコ、シリア各地の湿原にボーリングを行い、堆積物を採取し、その中に含まれている花粉の化石を分析する根気の要る作業を続けてきた。その結果、一つの重大な発見があった。それは古代文明が誕生した5700年-4500年前は、地球上の中では特筆すべき気候変動期に相当していたと言うことである。

暦年代7000-5700年前の地球の気候はクライマティック・オプティマム(気候最適期)とよばれる高温期だった。地球の年平均気温は現在より2~3度高かった。このため極地の氷河も溶け、海面も上昇して、当時の日本列島では縄文海進によって、関東平野や濃尾平野などの沖積平野の大半は海底に没していた。

ところがこの高温期は5700年前に終わり、気候は急速に寒冷化する。この気候の寒冷化によって、北緯35度以南の北半球の温帯~亜熱帯の地方は、乾燥化が進行した。この気候の乾燥化によって、大河のほとりに人々が水を求めて集中した。もともと大河のほとりにには農耕民が生活していた。気候の乾燥化によって大河のほとりに水を求めて集まってきた人々は、牧畜を生業の主体とする人々であった。なぜなら牧畜民は農耕民よりも乾燥したところで生活していたために、この気候の乾燥化の影響を最も強く受けたからである。

この気候の乾燥化を契機として大河のほとりに人口が集中し、牧畜民と農耕民の文化の融合がきっかけとなって古代文明が誕生したのではないかと言う仮説を私は提示したのである。事実、ナイルのほとりでは、乾燥化によってナイルの川の水位が低下する時代にピラミッドの建造が始まっている。ピラミッドの建造は、気候の乾燥化によって大河のほとりに集中してきた余剰労働力を消化するために始まったのではないかというのが、私の仮説でもある。大河のほとりへの人口の集中は余剰労働力の提供のみではなく、情報量を増大させ、牧畜民と農耕民の文化の融合は新たな技術革新や社会や生活様式の多様化をもたらす。これが古代文明誕生の第一歩であったと私はみなしたのである。したがって、5700~4500年前の気候変動期において、類似した気候の寒冷化と乾燥化が進行した北緯35度以南の大河の中・下流域では、多元的にどこでも文明誕生の契機があったはずであるというのが私の古代文明誕生多元説なのである。

「海の牧畜民」による支配としての植民地

安田 僕はインド・ヨーロッパ語族の爆発的な拡大を考えたときに、「海の牧畜民」という言葉を使おうと思っています。つまり、かつて漁撈民は巨大な海を支配して交易をしていても、必ずしも植民地的な支配はやらなかった。ところが、ヨーロッパから出かけていったインド・ヨーロッパ語族の人々はアメリカやオーストラリア大陸を植民地にし、さらにアジアにもかなりの植民地を持ちました。そうした思想の原点がどこにあるかというと、結局インドヨーロッパ語族が牧畜民の文化をずっと持っていたところに行き着くわけです。牧畜民は、移動することによって新しい植民地をつくっていく。

ギリシャもインド・ヨーロッパ語族が拡大し、文明を作った国家ですが、彼らはやはり巨大な仕組みを地中海世界に作り始める。なぜギリシャ文明があのように大量の植民都市をつくったというと、もともと牧畜民であったインド・ヨーロッパ語族の一派であるドーリア人がやってきて、彼らが森の中で船を作る技術をマスターし、海へ出たからだと思います。

陸上の牧畜民の子孫が、海の先に作ったのが植民地だった。漁撈民は昔から海に接して海洋を自由に動き回っていても、決して巨大な植民地を作らなかったわけです。石弘之+安田喜憲+湯浅赳男著 『環境と文明の世界史』p192

持続可能な食料としての米と魚

安田 牛肉1トンをつくるのに小麦が12トン必要という話が出ましたが、1トンの小麦を作るのに、だいたい1000トンの水がいる。つまり1トンの肉に1万2000トンの水がいるわけですね。地球の水資源を考えると、中国の13億人の人間が今の日本人並の肉を食える水資源はないのです。

石弘之+安田喜憲+湯浅赳男著 『環境と文明の世界史』p213

石 21世紀は、世界のどこが一番発展するかというと、僕は亜熱帯モンスーン地域だと思っています。その理由は、水という制約条件が非常に低いからです。同地域は年間の降水量が基本的に多いので、コントロールさえすれば水に困らないわけですよ。

安田 でも、乾季があるでしょう。

石 だから水を溜めておくシステムが必要なんです。

それともう一つは、安田さんが言うように米と魚ですよね。米は最も持続的な農業であり、魚は最も持続的なタンパクの供給源です。「持続性」の文化の中に内在させてきたのは、やはり亜熱帯モンスーン地域しかない。石弘之+安田喜憲+湯浅赳男著 『環境と文明の世界史』p220

邪馬台国時代の鍛冶技術

纏向遺跡ではもともと、鉄で道具をつくる鍛冶生産の痕跡が三世紀後半ごろと、近畿の中でも比較的早い段階から行われていたことを示す鉄斎や送風管・砥石などの遺物が見つかっていました。

平成21年に兵庫県淡路島の五斗長垣内遺跡で、弥生後期にさかのぼる鍛冶関連遺構が大量に見つかりましたので、古さでは纏向はそれほどではなくなってしまったのですが、これまでに纏向遺跡で見つかっている鍛冶関係資料の中に、非常に興味深いものがあることが分かりました。

それは何かといいますと、参照でも触れられたように鉄の塊を鎌や鍬などの製品にする、鍛冶をするときには、鉄を加工しやすくするために炉にふいごで空気を送り込み炉内を高温にします。その送風管の先端部分の断面形状は近畿のものはちくわのような、なかに穴が開いている円形をしています。一方、纏向遺跡から見つかっているものの中には断面形状がかまぼこ型をした、北部九州に見られるタイプのものが含まれており、この送風管の形の分析から、鉄の加工技術には北部九州系の鍛冶技術が導入されたのではないかと言われるようになってきています。石野博信、高島忠平、西谷正、吉村武彦編『研究最前線邪馬台国』p191

二世紀終わりから三世紀に長大な刀は、ツクシでは伊都国である福岡県前原市上町遺跡から出土しています。また同時期の日本海沿岸の福井県永平寺町乃木山古墳、鳥取県湯梨浜町宮内遺跡からも一メートル前後の刀が出土しています。

奈良県からはまだ出土しておらず、近畿地方で唯一、大阪市東淀川区崇禅寺遺跡から、長いと推定される刀の握りの部分だけが出ています。崇禅寺遺跡は大阪湾の入り口部分、かつて大阪平野には河内潟という大きな潟湖があったのですが、その湖の入り靴のところに位置します。

またさきほど高島さんのお話にありましたように、鉄は九州から圧倒的に多く出土していて、近畿には非常に少ない。京都府北部の丹後地方で、弥生後期から三世紀にかけての京丹後市御坂神社墳墓群などから、かなり沢山の鉄が出てきます。ヤマト説の研究者は丹後を近畿に含めて、それほど鉄器が少ないわけではない、といいますが、奈良・大阪の墓、土器など文化の特色を丹後と被告すると、まったく違います。ですから私は単語を近畿に含めるべきではないと思います。そうしますと、奈良大阪の鉄は非常に少ないのです。

しかし、数年前に行われた三世紀中央のホケノ山古墳の調査で、鉄鏃、銅鏃等の金属製品がそれぞれ74本、70本、あるいは鉄刀剣類が20余本出ており、80メートルクラスの長突円墳にもかなりのの金属器が副葬されていることが分かりました。

ヤマトの鉄は集落遺跡での出土は非常に少ないけれど、墓にはかなり入っている可能性がある。石野博信、高島忠平、西谷正、吉村武彦編『研究最前線邪馬台国』p70

階級都市

東京二十三区の間には大きな格差がある。所得、階級構成、学歴、生活保護率など、階級や社会階層に関するあらゆる指標で、豊かな都心四区、相対的に豊かで高学歴の山の手、すべてにおいて豊かさから取り残された下町という、はっきりした序列が見出される。ここから住民の平均寿命や、子供の成績と進学率などにも、深刻な格差が生み出されている。

橋本健二著『階級都市』p249

格差が大きいことは、それ自体で、さまざまな問題を産み出す。これまでも論じてきたように、子供たちを中心に機会の平等が失われ、格差が固定化し、貧困連鎖が生じてしまうことが最大の問題だが、それだけではない。

大きな格差は、それ以外にも様々な社会的損失を産み出す。その最大のものは、人々の健康を損ない、生命を危機にさらすことである。この問題については、近年、英国米国中心に膨大な量の実証研究が積み上げられてきた。

研究をリードしてきた代表的な研究者の一人が、リチャード・ウィルキンソンである。彼によると、これまでの研究から次のような事実が明らかになっている(ウェイルキンソン『各社社会の衝撃』)。経済格差の大きな死亡率の関係を都市別に見ると、不平等な都市ほど死亡率が高くなる。こうした傾向の一部は、格差の大きな都市ほど、健康を害しやすい貧困層が多いことによって説明できるが、原因はそれだけではない。データは、不平等な社会に住めば、どんな所得レベルの人でも死亡率が上がってしまうことを示している。格差が大きくなると、低所得の人々のみならず、平均的なさらには平均以上の所得のある豊かな人々でも死亡率が上昇するのである。

なぜ、こうなるのか。大きな較差があるとき、人々は強い心的ストレスを感じ、健康を害しやすくなる。さらに人々の間に信頼関係が形成されにくくなり、信頼に基づく人間関係も失われていく。すると、人々はお互いに敵意を抱きやすくなり、犯罪が増加し、ストレスはさらに高まる。米国で行われた調査研究によると、所得格差の大きい州ほど殺人発生率が高い傾向があり、所得格差と貧困率の二つの要因で、州による殺人発生率の違いの半分以上が説明できると言う(ウィルキンソン前掲書、カワチ/ケネディ『不平等が健康を損なう』)。橋本健二著『階級都市』p261

河川と市場

西ヨーロッパのアルプス以北では、河川が重要な交通ネットワークをなしている。鉄道の出現以前はとりわけそうであった。河川は四季を通じてほぼ同じ水量をたたえ、運河と同じ役割を果たしていた。それゆえ西ヨーロッパに発生した市場経済は主としてこのような河川交易を媒介に発達した。まさしくステュアートの述べるとおりである。

アダム・スミスもこの事実を注意視していた。しかし、ここで見逃されてはならないのは、スミスにおいて明白に、河川交易を媒介とする市場経済の発達が、農村の内部からではなく、その外部から内部へと言う方向で捉えられている事である。すなわち、まず河川の沿岸に沿って技術と産業が作りだされ、それがのちに内陸地方へと広がってゆく、というのである。

「水上輸送によって、陸上輸送だけに提供されるよりもっと広汎な市場が、あらゆる種類の産業に開放されるから、海岸で、また航行可能な河川に沿って、あらゆる種類の産業が自然に分化しはじめる。そしてそのような発達がその国の内陸地方へと広がって行くのは、ずっと後になってからのことである場合が多い。」玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』p115

沖積層向け住宅形式としての高床式

このような竪穴式住居が寒地向きで、平地式が暖地向きだということは兎も角、両者とも横穴から一歩進んだ傾斜地用の中間形態を過ぎて、自らの手で土を掘りあるいは地面に藁・粘土・石を敷き、柱と小屋組みを組み立てて屋根を葺くという完全な生産に移ったということは共通である。そして竪穴式も平地式も土の表面を床面としていることは、その地盤が高燥であること即ち一般に洪積層上に位置することが条件であって、湿潤な沖積層低地の土質では耐えられぬ所である。このことは考古学が明確に立証している。即ち現在発掘される弥生式住居跡には竪穴式が多いが、その数は縄文式住居跡と比べるとはるかに少なく、平地式住居は未だ発見されていないのである。そしてこの期の末期に現れる銅鐸の絵画や土器は明らかに高床住居の存在を示しているのである。これらは明らかに弥生式文化時代に至って、農耕しかも水稲による水田耕作が一般するにつ入れて、住居が洪積層上から沖積層平地へ進出したために在来竪穴式や平地式が不適当になり、地表面より一段高いところに床面=起居面を定める高床式が必然的に要求されたことを示すものである。竪穴式と平地式は土に埋もれたことと、敷石や土器のような普及性の材料を使用したために発掘されるが、高床式はその原材料が木材であるため腐朽しいてその跡を止め得ないこととまさに一致するのである。

沖積層と階級

関東地震の震害分布と復興調査の結果は、すでに述べたように、泥質または泥炭質の沖積層の厚いところほど震害の大きいことを明示したのであるが、その後の東京の発展の歴史はこのような地盤の良否が知れてしまった故かどうか、地盤が悪く、したがって地価の安いところほど家屋が密集し、あるいは工場の敷地となった。現代の東京では、”過密地ほど地盤が悪い”と言い直すべきであろう。こうして、洪水、高潮、地盤沈下、震害あるいはそれに起因する火災など地盤に関係ある災害を受ける素地は十分に整ってきたということが出来る。

これらの災害を受けやすい土地は、ほとんどが沖積地であり、その中でも低い土地である。そして、このような低地の多くが軟弱地盤の土地であるから洪水や高潮の起こりやすいところは震害も起こりやすいのである。

江戸の近世都市化の条件

東国の後進地でいくら天下普請の名の下だといっても、一挙に、石積み船3000艘の建造と集合が実現して、巨石を伊豆から何万個も運んで揚陸させるようになったり、そのための作業に要する労働力として、西国一円の三十四家の大名に徴発され連れてこられた人夫が、これも何万という人数で江戸で働くようになったのは、一種の奇跡的現象といってよい。

しかし、天下普請けのシステムとその源泉である天下人の権力の巨大さだけではなく、やはり江戸という場所の特質、つまり近世特有の流通の大規模化・広域化に十分対応できるだけの地理的な条件-近世的な湊を形成しえる条件-を備えていたことを挙げなければならないだろう。より具体的に言えば、江戸という場所の水運についての”ふところ”の深さが、北条の一支城の城下町といった中世的性格を超えて、列島規模の市場圏形成の一つの局としての近世都市化を実現したのである。

鈴木理生著『江戸はこうして造られた』p161

徳川幕府による利根川の改流

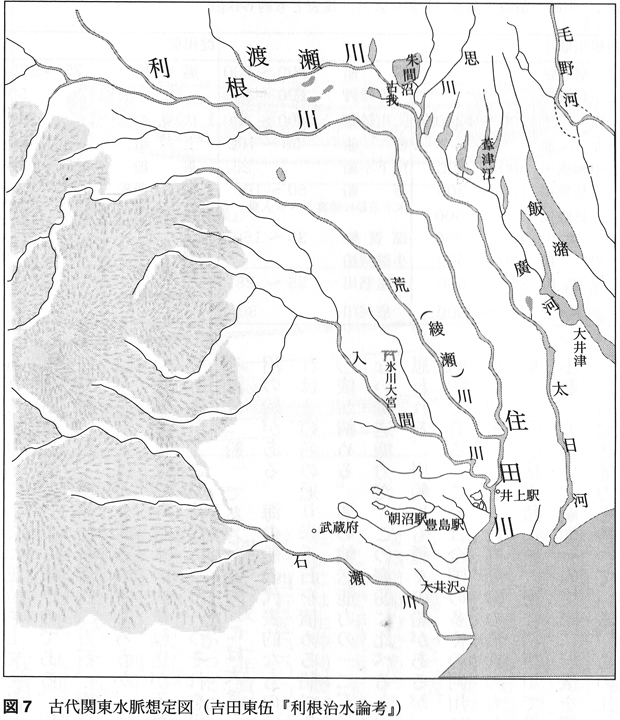

関東平野を北から南に流れ下る大河は、なんと言っても利根川と荒川であろう。徳川幕府はこの二大大河に大小の河川を接続し、本支流を改流して、関東各地から江戸に集中する水運路網の形成を考えた。その中心となる川は、やはり利根川であった。

近世前の利根川は、佐波(現埼玉県大利根町)の少し上流から南流し、合の川・浅間川等の支派川となって分散し、どれが幹川とも決めがたい状態となって、江戸湾に流れていたという。また、渡良瀬川も、利根川の東を南流し、、下流は太日川と呼ばれて江戸湾に流入していた。この利根川を渡良瀬川と結び、のちに利根川下流部分となる東方の常陸川筋と結ぶのが、有名な利根川改流工事だが、小出博氏はこの工事の出発点を、通説にいう文禄三年の合の川の締切りではなく、元和七年(1621)「新川通り」および「赤堀川」の開削にあったとする。この開削は、おそらく付近に散在していた湖沼・沼沢地の湧水を集めて一本の河川にまとめる低水工事で、舟運路を目的とするものであったろうとされている。川名登著『河岸』p57

岩村城跡

岩村城(wikipedhia)

岩村城の戦い(wikipedhia)

信州の伊那谷から濃尾平野への経路に位置する。

そのため、戦国時代には、軍事的な要所であったと思われる。

織田信長と武田信玄によるこの地を巡る攻防についての歴史や岩村城跡の大規模な石積みは、そのことを現在に伝えている。

一方、江戸幕府は、中山道を通すにあたって、岩村から伊那谷に抜けるルートではなく、通路としてより険しいはずの木曽川にそって木曽谷を抜けて諏訪に至るルートを採用している。

このことは、江戸幕府が木曽川の重要性を理解していたからであろう。

より大きな地図で 重要ポイント を表示

筏と丸太

山で切り倒され玉切りにされた木材は、シュラや木馬によって谷川まで出され、一本ずつ流す。水量の少ないところでは材木で堰を作り水をため、その水を落とす勢いで流す。これを小谷狩りという。本流に入ると水量も多くなるから堰は作らずに流す川狩になる。小谷狩・川狩は主に秋の仕事であった。木曽川本流では錦織に綱場があり、川狩によってここまで流された材木は、ここで筏に組まれ、熱田にある白鳥の著木場まで送られ、ここから船で江戸や大阪に運ばれた。

宮本常一『川の道』p156

大和時代の交通

四-五世紀の段階では、国内的には、交通はまだ部族勢力の圏内に限られるが、しかし、部族間には、戦斗や政治交渉・連絡などによって、時には部隊の、また時には使者の往来がかなり活発に見られたと思われる。

田名網宏著『古代の交通』

大和朝廷の確立した六世紀ともなれば、東北地方を除いてほぼ全土がその支配下に組み込まれ、その過程の中で、時には、「崇神紀」「景行紀」にみえるような、豊城命の東国統治、彦狭島王の東山道15国の都督、御諸別王の東国支配といった、中央皇族の派遣による地方統治の形式によることもあったであろう。それに伴って、中央と地方との交通路も次第に開拓されていったものと思われる。

田名網宏著『古代の交通』

筏、筏師

トラックなどの運搬方法がない時代、河川上流からの材木の運搬には、筏が用いられた。

材木の運搬

丸太を数本、平行に並べてつないだものが最も典型的な、いかだのイメージである。木材そのものの浮力に頼った構造であるため、積載運搬能力や耐波性は低いが、いかだは元来、簡易な形式の舟として用いられるのみならず、そもそもいかだの部材としての木材を河川において運搬するための手段としても用いられたものである[3]。ある程度の流量のある川沿いであれば林道などが未整備な箇所においても木材の運搬ができたため、日本でも地域によっては昭和30年代まで用いられた。

しかし、流域で貯木していた木材が洪水時等に下流へ被害を及ぼしたり、水力発電や治水などを目的とするダムの建設や林道等の整備が進んだりすることにより木材運搬の手段としては使われなくなった。やがて、船舶工学の発展にともない、舟としてのいかだも先進国では実用に供されることはほとんどなくなった。

wikipedhia-筏

筏師(いかだし)とは、山で切り出した材木で筏を組み、河川で筏下しをすることによって運搬に従事することを業としていた者。筏夫(いかだふ)・筏乗(いかだのり)・筏士(いかだし)とも。

古代・中世においては、畿内の河川交通の要地や生産地の近くに置かれた木津(材木湊)には権門による木屋が設けられ、木屋預や木守の下に筏師が編成されていた。権門の中でも特に大量の材木を要した寺社は木屋預や筏師を寄人とすることで安定した材木確保を図り、木屋預らも寄人身分を得ることで筏下し以外を含めた河川交通における特権を得た。時代が下るにつれて良質な材木を求める動きは畿内の外側へと広がり、新しく生産地となった地方の山林に近い大河川にも筏師は広まった。また、増水期や農家の水需要が多い時期には筏師の行動が制約され、江戸時代の寛永年間以後には夏季に筏師が休業する慣例が確立されたため、その時期などには焼畑などの農業に従事したり、川舟の操作や舟荷扱いなどを手掛けた。また、副業として筏下しとともに酒樽や板・駄物などを上荷として筏に乗せて輸送賃などを稼いだ。筏師は仲間同士で結んで「筏師座」と呼ばれる座を結成したり、腰瀧祭のような祭祀をともに行った。安土桃山・江戸時代に入り、権門の保護が失われる一方で社会の安定に伴って材木の需要が増大すると、筏株(いかだかぶ)と呼ばれる営業権が確立され、「筏乗前」と呼ばれる株仲間へと発展した。近代になっても材木需要の高さから筏師の活動は活発で、株仲間の廃止とともに「筏師組合」への衣替えも行われた。だが、昭和に入るとトラック輸送の発達やダム建設による河道の堰き止めなどがあって業務が困難となり、戦後には筏師の活動がみられなくなった。

wikipedhia-筏師

瀬戸内海と近畿

山地が多く、しかも山が海岸に迫って、平坦地の比較的少ない日本では、至る所に良港となる入江や湾が存在し、沿岸交通は陸上より便利であった。ことに、瀬戸内海は、九州・四国・中国・畿内にかこまれ、交通上きわめて大きな役割を担い、政治上・経済上・文化上、それなりに大きな役割を果たしたことは注目すべき事である。

弥生文化の普及が比較的早く、ことに、北九州とともに畿内が、二大文化圏の中心を形成するに至ったことの背景には、瀬戸内海交通があったと言わなければならない。また、朝鮮半島ー出雲ー畿内のルートも考えられよう。

田名網宏著『古代の交通』

木曽川での水運

この川の水運は、古代より豊富な木曽山木材の重要な搬出路としての筏水路として、開発されてきた。しかし、川船による水運の本格的な開始は近世に入ってからであり、この川が山地を出て濃尾平野に入る地点の細目村黒瀬(現岐阜県八百津町)を遡行終点として、それより下流で展開した。