Category Archives: Architecture - Page 2

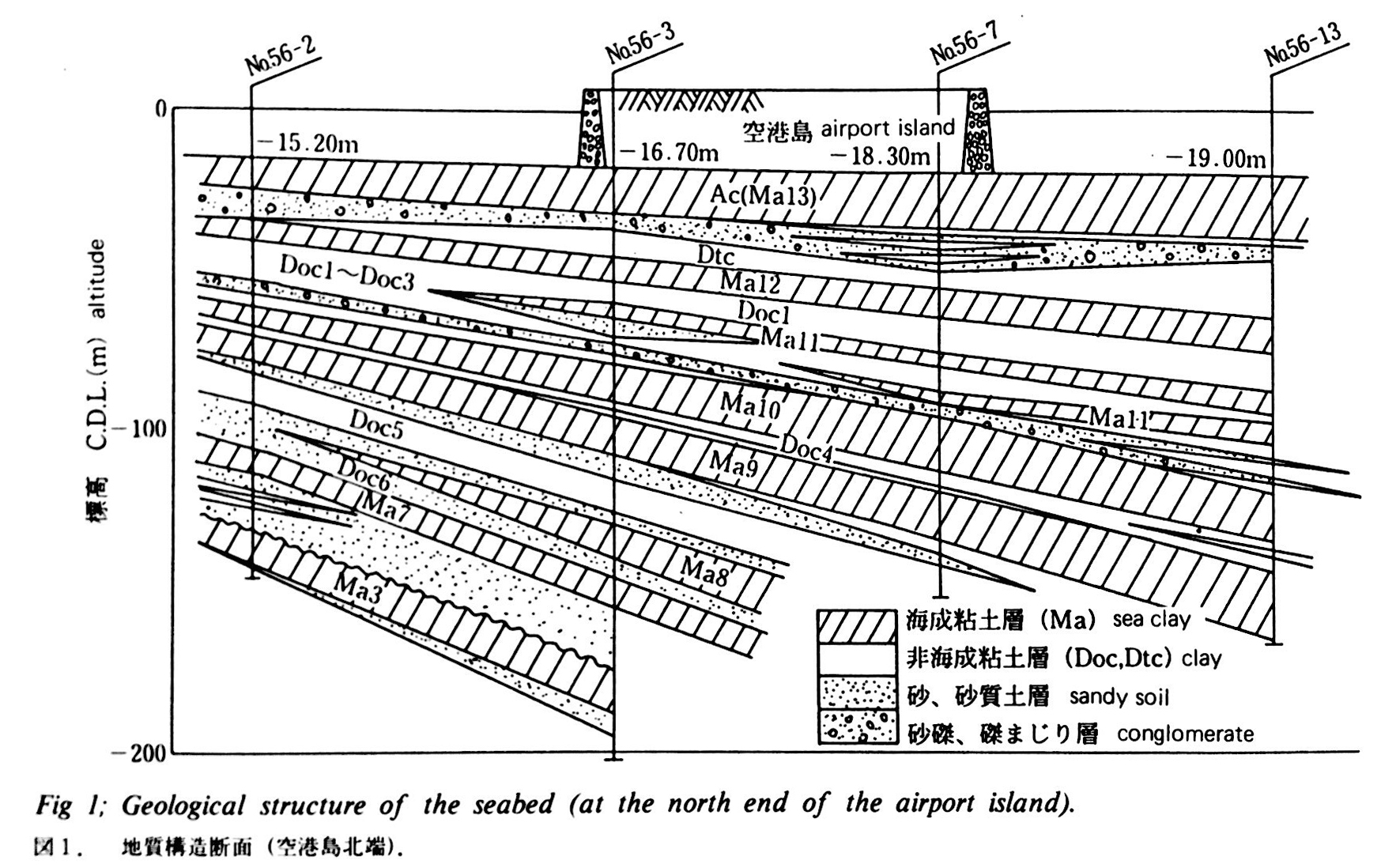

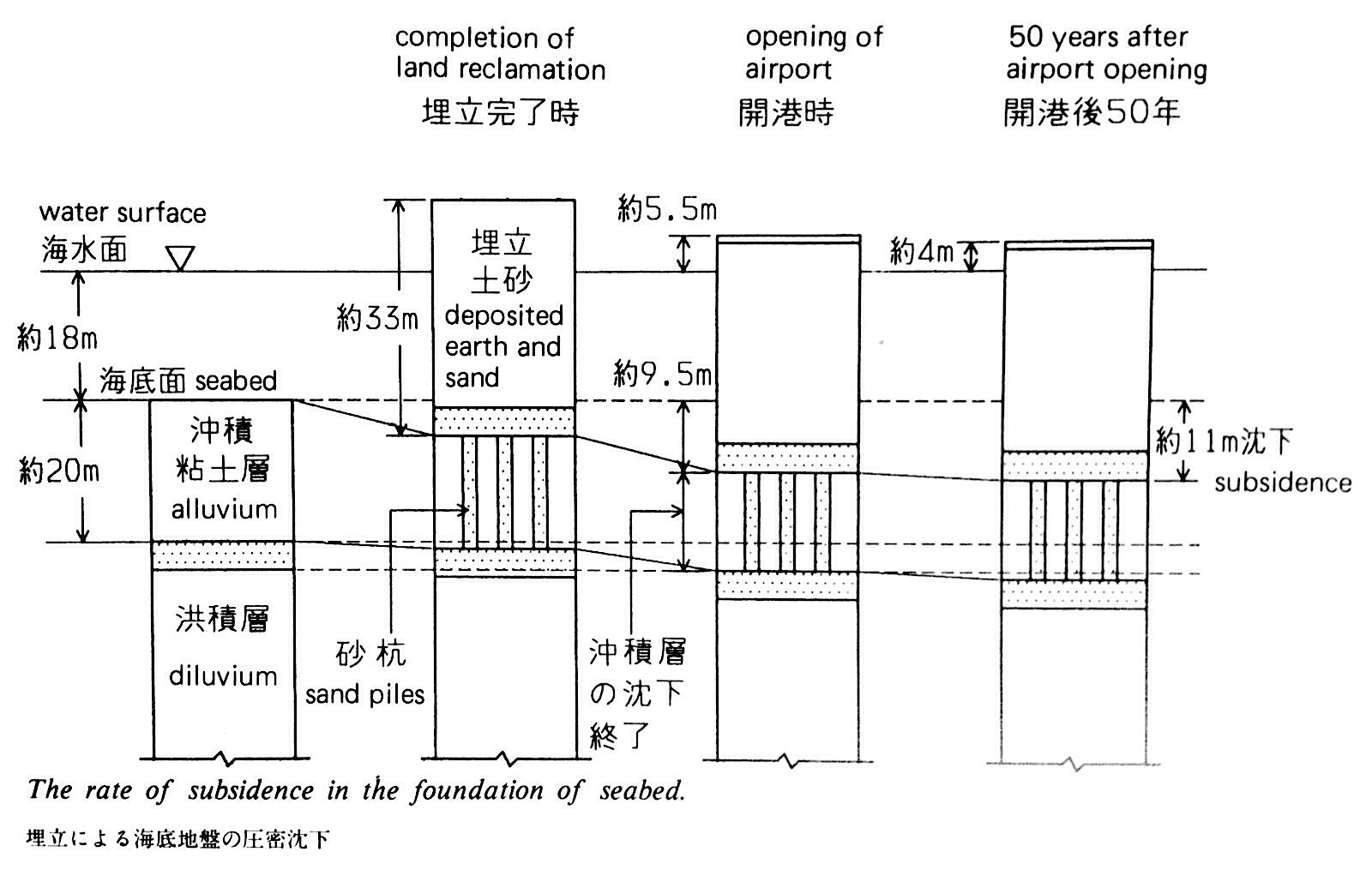

関空人工島の地質構造

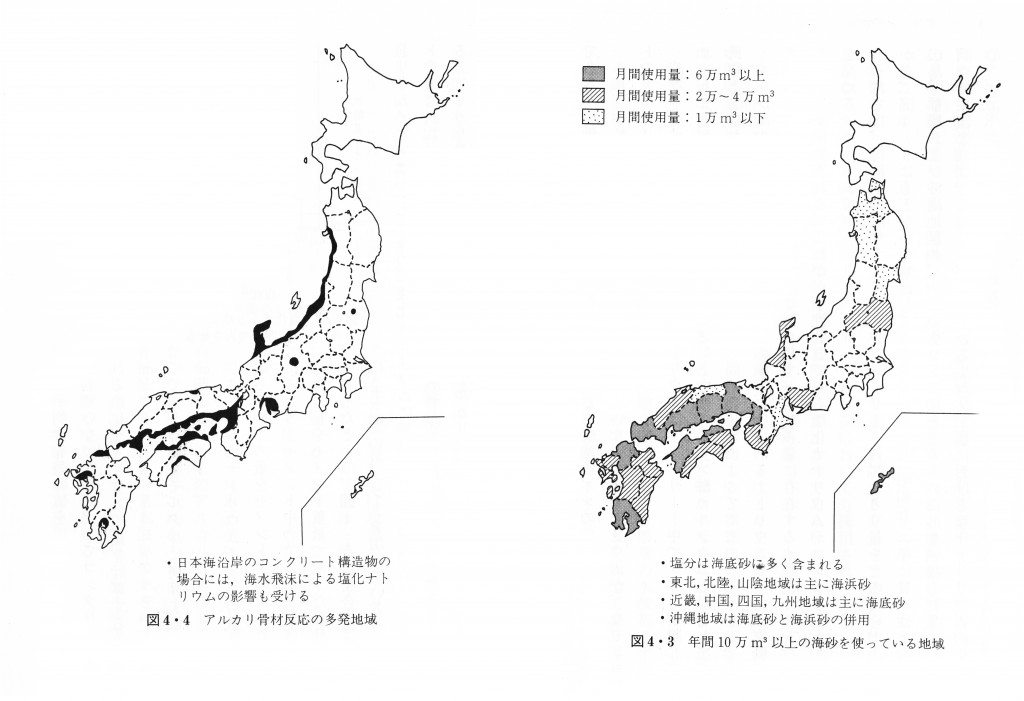

コンクリートのアルカリ骨材反応

アルカリ骨材反応は、コンクリート中で、素材である岩石(骨材)中のシリカ分が強アルカリによって溶解する現象である。

シリカは、石灰岩を除く岩石中に40%~80%含まれている、ごく一般的な鉱物である。シリカが溶けるということは、岩石が溶解することを意味する。岩石が溶解することはコンクリートが崩壊することである。シリカは石英のような結晶であれば安定であるが、それでもPhが10を超えるような強アルカリ性の水に対しては100ppmくらいは溶解する。これが非晶質になると、アルカリ性の水に対して極めて溶けやすくなり、Ph10の場合の溶解度は1000ppmに達する。

このことはシリカを含んでいるすべての岩石は、コンクリート中のアルカリ濃度がある限界を超えると溶け始めること言うことを意味する。

(小林一輔著『コンクリートが危ない』p74)

我が国のセメント工場では、昭和40年代から50年台半ばにかけて、セメントの製造方法を省エネルギー、大気汚染防止、量産という三拍子揃った効果が期待できる新しい方法に転換した。この方法が、サスペンション・プレヒーターを装備したキルンを用いる方法である。

しかし、この製造方法の特徴である徹底した熱管理が、結果的にキルン内部のアルカリ分を濃縮させることになった。具体的にはキルンやプレヒーター中で生成したアルカリ硝酸塩が、送り込まれてくる原料とともに、ふたたびキルンの焼成帯で揮散し、プレヒーター内で業種するためにアルカリの循環が行われる。循環する気化成分(アルカリと硫黄)の量は、もともと原料に含まれていた量に比べて5~10倍に達したのである。これがクリンカーに導入されて、異常にアルカリ分の多いセメントを供給することになった。

(同書p79)

腐食するコンクリート国家

さてこのような措置を講じたとしても、山陽新幹線のコンクリート構造物の余寿命はせいぜい、十五年~二〇年であろう、山陽新幹線よりも一〇年早く完成した東海道新幹線の余寿命は二〇年ていどと考えられるが、その代替線(第二東海道新幹線またはリニア中央新幹線)の建設計画は二〇年以上も前から練られている。しかし、山陽新幹線の代替線の計画が話題にのぼったことはない。

すでに工事が進められている整備新幹線の一つである九州新幹線鹿児島ルートは、西鹿児島―新大阪間を約四時間に縮めることにより、阪神地域までの日帰り往復という時間短縮効果をねらっている。しかし、完成予定の二〇年後には、山陽新幹線の寿命は尽きている。九州新幹線は、長期問にわたって高速鉄道ネットワークから切り離された状態におかれる。この事態は、収支採算性にも影響することになろう。整備新幹線の建設を進める前に、山陽新幹線問題を解決しておく必要があるのではないだろうか。

(小林一輔著『コンクリートが危ない』p70)

この本が出版されたのが1999年。

それからすでに14年が過ぎた。

山陽新幹線は、ここで小林一輔氏が指摘した寿命にまさに達しようとしている。

東海道新幹線とその将来的な代替路線としてのリニアの関係をみるより、

むしろ代替路線すらないまま崩壊に向かっている山陽新幹線に注目していく必要がある。

Read more »

コンクリートの耐久性

鉄筋コンクリートの寿命を掌る耐久性について示方書(土木学会の『コンクリート標準示方書』)はこんな記述をしている。

「構造物の耐久性とは本来、安全性、使用性、復旧性等の要求性能が設計耐用期間中のすべての期間に渡り確保されることを目的として設定されるものであるので、これらの性能と独立ではなく、これらの性能の経時変化に対する抵抗性となる。しかし、性能の経時変化を考慮して安全性、使用性、復旧性等の性能を時間の関数として評価するのは、現段階で難しく、また必ずしも経済的ではない。」

簡単に言ってしまえば、鉄筋コンクリートの寿命をきちんと設定したいが、現段階ではそれは難しく、非経済的だと言っているのである。

(溝渕利明著『コンクリート崩壊』p146)

野生の思考

野生の思考を規定するものは、人類がもはやその後は絶えて経験したことの無いほど激しい象徴意欲であり、同時に、全面的に具体性へ向けられた細心の注意力であり、さらに、この二つの態度が実は一つのものだという暗黙の信念であるとするならば、それはまさに野生の思考が、理論的見地からも実際的見地からも、コントがその能力なしとした「継続的関心」に基づくものであるということではないか?人間が観察し、実験し、分類し、推論するのは、勝手な迷信に刺激されてではなく、また偶然の気紛れのせいでもない。文明の諸技術の発見に偶然の作用が一役を演じたものとするのが素朴な考えである事は本書のはじめに見たとおりである。

もしこれら二つの説明〔迷信と偶然と〕のうちのどちらかを選ばなければならないとすれば、コントの説明〔迷信〕の方がまだましであろう。ただしその説明の基礎にある推論の誤りを除去しなければならない。コントの考えでは知的進化はすべて「神学的哲学のもつ避け難い原初的支配力」に起原がある。すなわち人間が自然現象を解釈するためには、はじめはどうしても、「これに限っては生成の根源的様式を必ず把握できるという自信をもてる現象であるところの、人間自身の行為」と同化して考えざるを得ないのである。しかしながら、同時に逆の手続で、人間が自分自身の行為に自然現象と比べうる力と有効性を考えなかったとしたら、どうして自然現象と人間の行為を同化することができようか?人類が外化して作り上げるこの人間像は、自然の力が前もってその中に内化されていないかぎり、神の雛形とはなり得ない。人間は自然と自己との間に類似性を認めてきた。それにもかかわらず、人間が、自らの欲求にその自然の属性を見ることなしに、自然には人間の意志と同じような意志があるのだと考えたらしい、と思い込んだところに、コントおよびその後継者の大多数の誤りがあった。もし人間が自らの無力感だけから出発したのだとすれば、それはけっして人間に説明の原理を与えはしなかったであろう。

真実のところ、効率のある実際的活動と有効性のない呪術的儀礼的活動との差異は、世間で考えられているように両者をそれぞれ客観的方向性と主観的方向性とで定義してつかみ得るものではない。それは事がらを外側から見るときには本当らしく見えるかも知れないが、行為主体の立場から見れば関係は逆転する。行為主体にとっては実際活動はその原理において主観的であり、その方向性において遠心的である。その活助は自然界に対する行為主体の干渉に由来するからである。それに対して呪術操作は、宇山の客観的秩序への附加と考えられる。その操作を行う人間にとっては、呪術は自然要因の連鎖と同じ必然性をもつものであり、行為主体は、儀礼という形式の下に、その鎖にただ補助的な輪をつけ加えるだけだと考える。したがって彼は呪術操作を、外側から、あたかも自分かやることではないかのように見ているつもりでいる。

伝統的な見かたをこのように修正すると、誤った問題を一つ排除することができる。呪術操作において欺陥やトリックに頼るのが「常態」であるということを、ある人々は問題としている。ところが、自然の因果性に対して、それを補ったり流れをかえたりして人間が介入しうるという信仰に呪術の体系が全面的にのっかっているとしたら、その介入の量的多少は大した問題ではない。トリックは呪術と同質のものであり、本来的に、呪術師に「ペテン」はありえないのである。呪術師の理論と実際との差は、本性的な違いではなくて程度の問題である。

第二に、呪術と宗教との関係という激しい議論を呼んだ問題がはっきりする。もしある意味において、宗教とは自然法則の人間化であり、呪術とは人間行動の自然化-ある種の人間行動を自然界の因果性の一部分をなすものであるが如くに取扱う━であると言うことができるなら、呪術と宗教は二者択一の両項でもなければ、一つの発展過程の二段階でもないことになる。自然の擬人化(宗教の成立基礎)と人間の擬自然化(私はこれで呪術を定義する)とは、つねに与えられている二つの分力であって、その配分だけが変化するのである。前に記したごとく、この両者は

それぞれ他方と連立している。呪術のない宗教もなければ、少くとも宗教の種を含まぬ呪術もない。超自然の観念は自ら超自然的な力ありと考え、代りに自然には超人間的な力を想定する人間にしか存在しない。

未開人と呼ばれる人々が自然現象を観察したり解釈したりするときに示す鋭さを理解するために、文明人には失われた能力を使うのだと言ったり、特別の感受性の働きをもち出したりする必要はない。まったく目につかぬほどかすかな手がかりから獣の通った跡を読みとるアメリカインディアンや、自分の属する集団の誰かの足跡なら何のためらいもなく誰のものかと言い当てるオーストラリアの原住民のやり方は、われわれが自動車を運転していて、車輪のごくわずかな向きや、エンジンの回転音の変化から、またさらに目つきから意図を推測して、いま追い越しをするときだとか、いまあいての車を避けなければならないととっさに判断を下すそのやり方と異なるところはない。この比較はまったくとっぴに見えるけれども、多くのことをわれわれに教えてくれる。われわれの能力が研ぎ澄まされ、近くが鋭敏になり、判断が確実性を増すのは、ひとつには、われわれの持つ手段とわれわれの冒す危険とがエンジンの機械力によって比較にならなうほど増大したためであり、もうひとつには、この力を自分のものとしたという感情から来る緊張方の運転里の一連の対話の中で働いて、自分の気持ちに似た相手の気持ちが記号の形で表されることになり、まさにそれが記号であるがゆえに理解を要求するため、われわれが懸命に解読しようとするからである。

このようにわれわれは、人間と世界がお互いに他方の鏡となるという、展望の相互性が機械文明の面に写されているのを再び見出すのである。そしてこの相互展望は、それだけで、野生の思考の属性と能力を教えてくれることができるように思われる。

レヴィ=ストロース著『野生の思考』p263

模型による全体の認識

寸法についてであるにせよ、属性についてであるにせよ、それでは縮減にどのような効果があるのだろうか? それは認識過程の転倒にあると思われる。現火の物体を全体的に認識するためには、われわれはつねにまず部分から始める傾向がある。対象がわれわれに向ける抵抗は、それを分割することによって克服される。寸法の縮小はこの状況を逆転させる。小さくなれば、対象の全体はそれほど恐るべきものとは見えなくなる。量的に小さくなることによって、われわれには質的に簡単になったと思われるのである。より正確にいうならば、この量的な転換によって、そのものの相同体〔この場合は美術作品〕に対するわれわれの力は増大し多様化する。相同体を介して、物をつかみ、手にとって重さをはかり、一目見るだけで知ることが可能になるのである。子供のもつ人形はもはや敵でもライバルでも話し相手でさえもない。人形の中で、また人形によって、人間が主体とかわるのである。現寸大の物ないし人間を認識しようとする場合とは逆に、縮減模型では全体の認識が部分の認識に先立つ。それは幻想にすぎないかもしれないが、そうだとしても、知性や感性に喜びを与えるその幻想を作り出し維持することがこの手法の存在理由である。この喜びは、いま述べたことだけを根拠にしても、すでに美的快感と呼ばれてよいものである。

レヴィ=ストロース著『野生の思考』p30

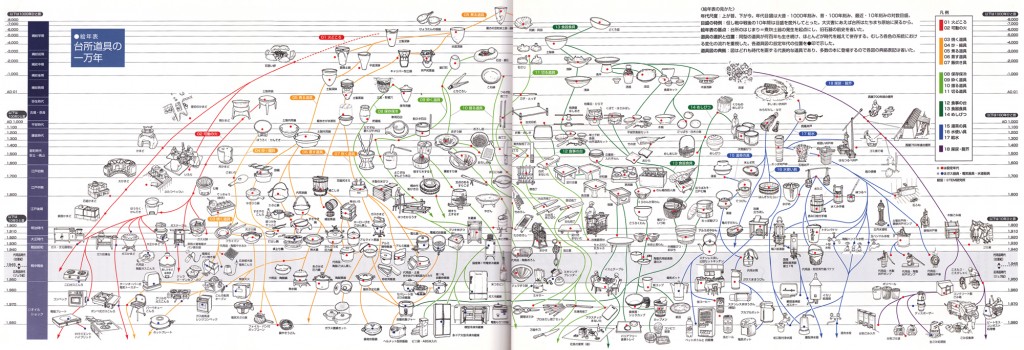

フランス料理とその外延

これまで主に食材やその調理の仕方、そのサーヴィスのあり方を中心にフランス料理を見てきたが、これだけではフランス料理は完成しない。料理人たちの人間関係や、料理人と彼らの雇い主との関係、さらには、より大事な要素として、誰に食べてもらうかという問題もある。王侯貴族が臣下や友人、国内外のお客に食べてもらうこともあるし、一般人が家庭に客を招待して、自ら又は雇った料理人に作らせてもてなす場合もある。あるいは、レストランで金を支払って料理とサーヴィスを提供してもらうこともある。

これらの人間関係の外側には、料理人に食材を供給する流通網、食器つくりとその供給者、インテリア関係者など、幾重もの社会関係が広がっている。フランス料理を徹底的に理解するにはそこまで読み込まなければならないが、それは容易なことではない。といっても、フランス料理は目配りを出来るだけ広げようとしている料理であり、この目配り=心配りということは、千利休以来のお茶席や会席料理の伝統を持つ日本人には理解しやすいはずである。湯浅赳男著『フランス料理を料理する』p153

実験と理論

実験によって、もののある具体的な性質、あるいは現象間のつらなりが知られたとしても、それだけでは学問とはいえない。いわゆる学問の定義の中に入るには、そういう知識にある体系が組み立てられなければならない。体系が出来て始めてそれが役に立つことになる。

ところで、いろいろ雑多な個々の知識に体系をつけるという場合に、二つのやり方がある。その一つは、こいう知識を整理することである。たとえば、分類するということも、一つの体系を作ることである。事実そういうことも、決して馬鹿にはならないのであって、古典的な動物学や植物学の中で、いわゆる分類学といわれている部門なども、案外役に立っているのである。このごろは、そういう学問があまり流行らないので、何か初歩の学問のように思われている傾向もあるが、実際にはああいう知識が多いに役に立っているのである。

しかしそればかりでは、もちろん今日われわれの言う学問の体系にはならない。今日学問の体系といわれているものは、いろいろな個々の知識を整理するだけではなく、総合したものである。自然現象というものは、複雑ではあるが、連続した融合体である。それをいろいろな方面から見て、いろいろな知識を得る。そういうたくさんの知識を一つの総合した知識に組み立てることが体系を作ることである。ところでそういう体系を作ることによって、何を得るところがあるかというと、それは多いにあるのである。多くの知識をただ寄せ集めたばかりでは、あまり役に立たない。しかし本当にこれを有機的に総合すると、学問の次の展開を促すという非常に大切な役目をすることになる。中谷宇吉郎著『科学の方法』p159

沖積層向け住宅形式としての高床式

このような竪穴式住居が寒地向きで、平地式が暖地向きだということは兎も角、両者とも横穴から一歩進んだ傾斜地用の中間形態を過ぎて、自らの手で土を掘りあるいは地面に藁・粘土・石を敷き、柱と小屋組みを組み立てて屋根を葺くという完全な生産に移ったということは共通である。そして竪穴式も平地式も土の表面を床面としていることは、その地盤が高燥であること即ち一般に洪積層上に位置することが条件であって、湿潤な沖積層低地の土質では耐えられぬ所である。このことは考古学が明確に立証している。即ち現在発掘される弥生式住居跡には竪穴式が多いが、その数は縄文式住居跡と比べるとはるかに少なく、平地式住居は未だ発見されていないのである。そしてこの期の末期に現れる銅鐸の絵画や土器は明らかに高床住居の存在を示しているのである。これらは明らかに弥生式文化時代に至って、農耕しかも水稲による水田耕作が一般するにつ入れて、住居が洪積層上から沖積層平地へ進出したために在来竪穴式や平地式が不適当になり、地表面より一段高いところに床面=起居面を定める高床式が必然的に要求されたことを示すものである。竪穴式と平地式は土に埋もれたことと、敷石や土器のような普及性の材料を使用したために発掘されるが、高床式はその原材料が木材であるため腐朽しいてその跡を止め得ないこととまさに一致するのである。

「正しい姿勢」について

「正しい姿勢」の文化的特性であるが、結論から言えば、これは食の獲得にかかわる生産労働の運動形態と密接なかかわりがある、と筆者は考えている。人類の歴史を振り返ると、支配階級や都市に住むブルジョアを除くほとんどの人々は、食の獲得に関する生産労働に従事してきた。競技スポーツほどダイナミックではないにせよ、狩猟、牧畜、農耕、稲作といった日々の労働は、それぞれ固有の運動形態にしたがって、労働者の体型をそれぞれに形作る。泥濘に足を踏ん張り、一つ一つの手で稲を植え続ける水田稲作と、馬にまたがり、あるいは徒歩で、何十頭もの牛や羊を追い掛け回す牧畜労働とでは、その運動形態にしたがって、まったく異なる身体が形作られるだろう。

家畜の肉や乳製品を主食としてきた民族と、野菜や穀類を主食とする民族とでは、消化器官や循環機能、皮膚の質感から体臭までもがまったく違った特徴になるだろう、食事の作法や椅子座、床座といった生活上の基本姿勢についても、おそらく食べることと、生きることとの必然から生まれた秩序が、一連の形式となって、社会を支えてきたに違いない。

このように身体は自然環境と社会環境との歴史的蓄積によって形作られていて、それぞれの文化にはそれぞれの身体の理想像がある。陸上選手にとっての「正しい姿勢」と相撲取りにとっての「正しい姿勢」とが同じではないように、あるいはクラシックバレエと日本舞踊の基本姿勢とが異なるように、それぞれの文化圏にはそれぞれの自然にかなった体の理想像が存在する。

沖積層と階級

関東地震の震害分布と復興調査の結果は、すでに述べたように、泥質または泥炭質の沖積層の厚いところほど震害の大きいことを明示したのであるが、その後の東京の発展の歴史はこのような地盤の良否が知れてしまった故かどうか、地盤が悪く、したがって地価の安いところほど家屋が密集し、あるいは工場の敷地となった。現代の東京では、”過密地ほど地盤が悪い”と言い直すべきであろう。こうして、洪水、高潮、地盤沈下、震害あるいはそれに起因する火災など地盤に関係ある災害を受ける素地は十分に整ってきたということが出来る。

これらの災害を受けやすい土地は、ほとんどが沖積地であり、その中でも低い土地である。そして、このような低地の多くが軟弱地盤の土地であるから洪水や高潮の起こりやすいところは震害も起こりやすいのである。

アドルフ・ロース「建築について」

建築家のデザインが図面や模型などの二次メディアによってしか評価されないものだと、すでにアドルフ・ロースは20世紀初頭に批判していた。

建築家はなにかというとすぐ本を参照する。大量の書物が建築家に知識を与えるのだ。またこれらのおびただしい程の大量の巧みに作られた出版物が、我々の都市文化にいかに大きな悪影響を及ぼしたことか、それによって人が以下に自分で思考することが妨げられたことか、といったことを人は考えて見たことはない。そして、建築家にとってある形態があまりに印象的で、脳裏に焼きついているため、それを頭に思い浮かべながらスケッチするか、あるいは「芸術的想像」の間中、参照する本を自分の手元に置いていなければすまないか、二通りの場合があろうが、いずれの場合でも結果は同じである。効果は常に同じである。そしてこのひどさは無限に拡大していく。どの建築家も、自分のものが新しい出版物に掲載されるように試みるし、多くの建築雑誌はこうした建築家の虚栄心を満たしてくれる。こうした事情は今日においてもなんら変わりはない。

しかしながら建築家が建築職人を押しのけるのも、それだけの理由からではない。建築家は図面を描くことを学んだのであり、他に何も学ぶことがなかったから、図面を描くことくらいは出来るようになった。職人はこれが出来ない。職人の手は重く、こわばってしまっているのである。また昔の棟梁が描いた図面の線も軽快ではない。工芸学校の生徒なら誰でも、それより上手に線を引く。そしていわゆる達者な図面描きが、建築設計事務所から求められ、支払われる給料の高いのである。

かくして建築は建築家によってグラフィック美術に堕落させられてしまったのである。もっとも多くの設計の仕事を得るのは、最良の建築を立てる建築家ではなく、図面の上で最も見栄えがよい仕事をするする建築家なのだ。そしてこの両者はまったく相反するものなのである。

トリスタン・ツァラ「回想のダダ」

こうして 、習慣化して硬直化した、あるいは物質的利害の泥濘に埋没し切った全てのものに対する嫌悪の念が募って行くに従って、我々の精神は革命の方向へと発展して行ったのである。もっとも、この革命の方向といっても、本質的には青年時代に通有のあのネガティブな価値しか持っていなかった。が、それでも、当時の青年たちの願望に応えるものであった、と言う事はいっておかなければならない。古い者たちとは全面的に相入れない、と高言する正当な理由が彼らにはあったのである。われわれの変革への意図は、ただに、造形芸術の文学だけに留まるものではなかった。さらにすすんで、社会構造の変革とまではいかなったが、すくなくとも、高慢な倫理的規範を口にしながらも虐殺と悲惨を許してきた、あの偽善の文化を打ち壊そうとしたのである。それはまた、同時に、キュビスム、エクスプレショニスム、フュチャリスムなどといった現代の諸傾向と絶縁することでもあった。というのも、それらは、芸術の問題と生の問題とを分離し、われわれが人間に与える重要性に比して、芸術にはあまりにも過当な重要性を与えており、この点で、やはり古い理念にとらわれていたからである。われわれには、もっと大きな野心、つまり生を改革するという野心が問題だったのである。芸術は人間に奉仕すべきであり、その逆はあるべきではなかった。

トリスタン・ツァラ「回想のダダ『トリスタン・ツァラの仕事』P92

自給自足の本 完全版 [単行本]

磯崎新「建築-不可視から不可侵へ」

そんなときこの列島社会の全面的な制度設計がやり直されねばならない。アーキテクトが別次元の建築的設計をやらねばなるまい。しかし、後醍醐帝や秀吉のようにひとりの権力者がやれるとは思えない。ジャファーソンのように、フリーメーソンにはいり、パラディアニズムを丸写しすればナショナル・アイコン足りえたほどに容易な時代ではありません。いま、この列島の内乱状態を突き抜けることを可能にする建築は「建武式目」のような「物狂いの沙汰」でなければならないことだけははっきりしています。月が二つ並んで見える程度じゃ、列島沈没でしょう。もはや後醍醐帝が手がかりにした朱子学も、ジェファーソンがコピーしたフランス革命の自由・平等・博愛の三徳目も使いつぶされました。世界中探してもモデルがないのです。

(磯崎新「建築-不可視から不可侵へ」『atプラス08』p37)

『atプラス08』に、磯崎新の3.11後の建築論である「建築-不可視から不可侵へ」が掲載されている。

具体的なビジョンについては、触れられていないが、「アーキテクトが別次元の建築的設計をやらねばならない。」「建武式目」のような「物狂いの沙汰」でなければならない。」と3.11後の建築に対する予感を語っている。

たしかに、それくらいの構想でなくては、直面している現実には対応できないだろう。

いま建築家が持つべき心構えとして、メモしておく。