Before- & Afterimages:出版不況出版状況クロニクル田中純氏のブログに出版不況について書かれている。出版社に勤める知人から、出版社の経営が下降気味である、と聞いたことがあったが、こういう形で、再び同じ話題を聞くと、いよいよこの話題に注目が集まり始めているのかな、という気がしてくる。以前、建築と建築雑誌との関係について書いたが、芸術としての「建築」にとって、建築雑誌はとても重要な役割がある。建築物は地面に固定されるため、実物の建築を情報として流通させることはできない。芸術としての「建築」が情報として流通し多くの人々に伝達されるためには、書籍や雑誌などのメディアを経由する必要がある。それゆえに、芸術としての「建築」は、実物の建築よりも、むしろ書籍や雑誌のメディアの性質に大きく規定されることになる。 Read more »

Author Archives: M.T. - Page 16

中国国営テレビ付属ビルが全焼

中国国営テレビ付属ビルが全焼レム・コールハースが設計した中国国営テレビ付属ビルが全焼したようだ。コールハースの建築が、火災によって、まさにコールハースのコンセプトである「ジャンクスペース」そのものになってしまった。火災によってどの程度建築物が損傷を受けているのか。その程度によって、この「ジャンク」の再利用の範囲も決まるのだろう。この建物は、模型写真やCGでは見たことはあったのだが、ここまで工事が進んでいたことはこの火災のニュースで始めて知った。しかし、足場も外れて、いよいよ完成という時に、このような大規模な火災に見舞われるとは、運が悪いとしかいいようがない。写真は、「ケンプラッツ」より転載。 Read more »

Read more »

人口推移

国立社会保障・人口問題研究所 上記の研究所で公表している2055年日本の人口ピラミッド。総人口は、約9000万人の予測。 Read more »

Read more »

変化する自然の中の変化する人間

自然はつねに同一であるというポピュラーな信念-これまで環境決定論という静態的な理論ならびにその同様に静態的な否定論を生み出してきた信念-とは反対に、人間が時には単純な、時には複雑な歴史的原因に対応して、その技術的用具・社会組織・世界観を根本的に変化されるときにはいつでも、自然も根本的に変化しているのである。人間は決してその自然環境に作用することをやめない。人間は不断に自然を変形し、彼の努力が彼に新しい水準の活動をもたらすときにはいつでも、人間は新しい[生産]力を現実化しているのである。新しい水準の活動に到達しうるかどうか、到達したとしても、それがどこに導くかは、第一には、制度的秩序、第二には、人間活動の究極の対象-人間活動が獲得しうる物理的、科学的、生物的世界-に依存する。制度的条件が同一であるならば、自然的背景の相違が新しい形態の技術・生活・社会管理の発展を可能にしたりするのである。(『オリエンタル・デスポティズム』カール・A・ウィットフォーゲル著・湯浅赳男訳・新評論)

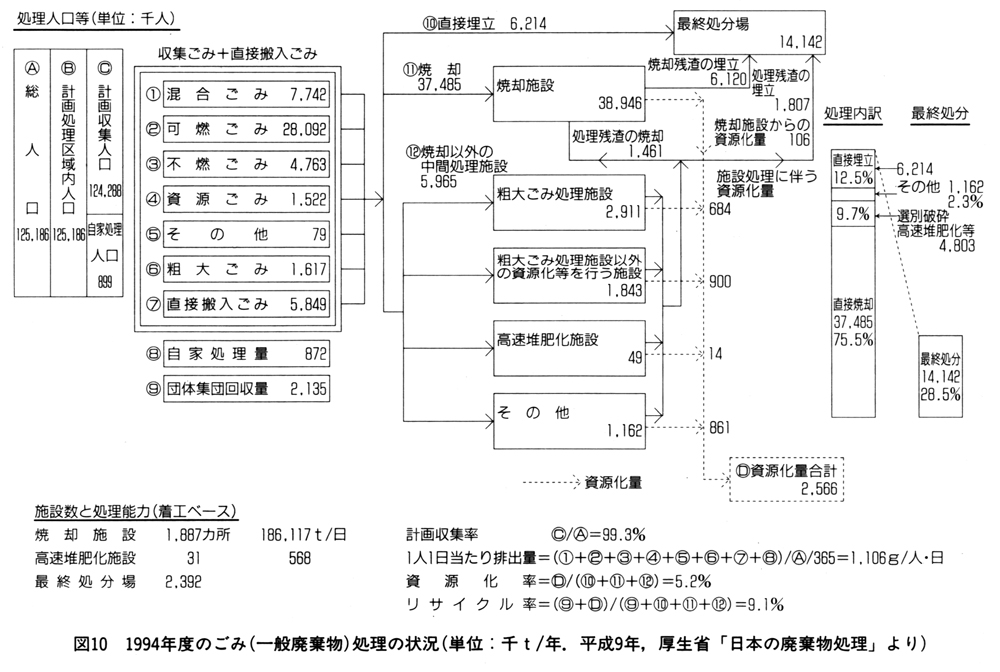

ごみ処理の流れ

現代のごみ処理の流れとごみの分類。 森下研著『ごみ問題をどうするか』(岩波書店)より抜粋 Read more »

Read more »

野武士世代の退官

鈴木博之さんが今年度で東京大学の教授を退官される。また、芸大では、六角鬼丈さんも。鈴木博之さんは、1945年生まれの建築史家。六角鬼丈さんは、1941年年生まれの建築家である。同じく1941年生まれの安藤忠雄は、すでに2003年に東大の教授を退官されている。また、石山(修武)さんは1944年生まれ、藤森照信は1946年生まれだから、あと数年後には退官になる。 Read more »

鈴木博之退官記念連続講義第八回 石山修武

1/15に東京大学で行われた「鈴木博之教授退官記念連続講義」の第八回目にあたる、石山修武のレクチャーに行ってきた。この連続レクチャー、昨年の春から行われ、今回が最終回の第八回目。建築史家の鈴木博之氏と石山氏が、若い頃高山建築学校で出会って以来、盟友関係であるわけですが、普段は批評される側の立場にある建築家の石山さんが、批評する側にいる建築史家・鈴木博之をどう分析するのか、この二人がそれぞれ具体的な活動のなかでどういう影響関係があったのか、といった点で、とても興味深いレクチャーになると期待したのです。 Read more »

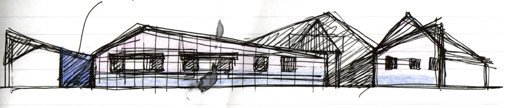

G-Project(sketch)

ある木造住宅のためのスケッチ。前作で試みたテーマの展開。いくつかに折り曲げられた形状を屋根に用いることで、伝統的な家型だけでなく、近似する複数のイメージを連想させるデザイン。

ある木造住宅のためのスケッチ。前作で試みたテーマの展開。いくつかに折り曲げられた形状を屋根に用いることで、伝統的な家型だけでなく、近似する複数のイメージを連想させるデザイン。

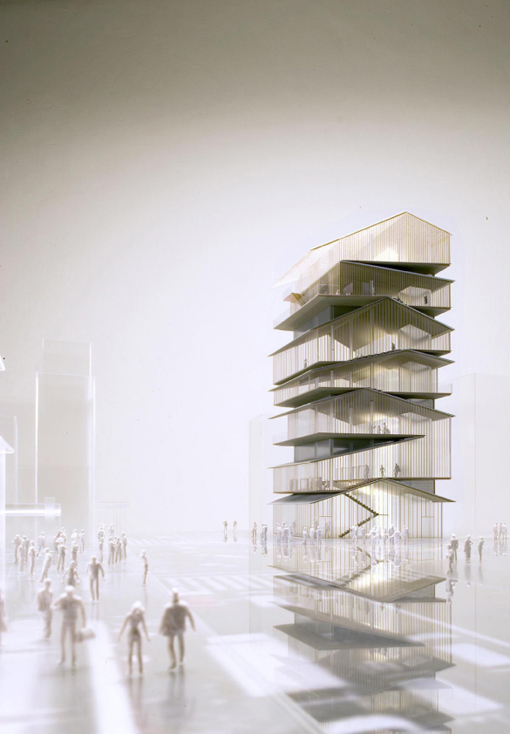

浅草文化観光センターコンペティション当選案

「浅草文化観光センターコンペティション」先日のエントリーで、こちらからの提案を公開した「浅草文化観光センターコンペティション」。当選したのは、隈研吾建築都市設計事務所案でした。ウェブでは、上のような外観イメージが公開されている。 Read more »

「浅草文化観光センターコンペティション」先日のエントリーで、こちらからの提案を公開した「浅草文化観光センターコンペティション」。当選したのは、隈研吾建築都市設計事務所案でした。ウェブでは、上のような外観イメージが公開されている。 Read more »

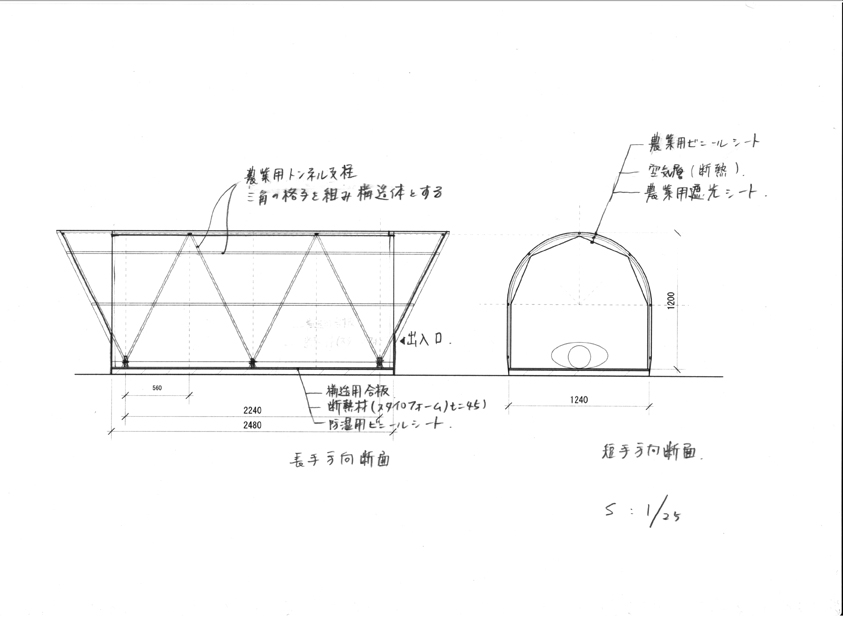

派遣村用緊急非難テント案(スケッチ)

ニュースで、派遣切りにあった人たちのために日比谷公園に開村された派遣村について、知った。村といっても、映像ではキャンプ用のテントを張って寝泊りしているようだった。そこで、建築家としてなにかいいアイデアを提案できないかと思って、スケッチを描いてみた。スタイロフォームを基礎にして、合板を床材として貼り、農業用資材で、屋根を覆う。公園を占拠して村を設営する場合、通常の野外キャンプとは違い、トラックによる輸送もできるし、ある程度の期間滞在することになるのだから、多少材料が重く、設営に時間がかかったとしても、居住性を重視すべきかと考えた。部材やジョイントの強度や出入り口などのディテール、建設プロセスなど、問題点が多いものの、ここから検討を進めれば、ローコストでそこそこ居住性の高いテントが出来るのではないかと思う。 Read more »

ニュースで、派遣切りにあった人たちのために日比谷公園に開村された派遣村について、知った。村といっても、映像ではキャンプ用のテントを張って寝泊りしているようだった。そこで、建築家としてなにかいいアイデアを提案できないかと思って、スケッチを描いてみた。スタイロフォームを基礎にして、合板を床材として貼り、農業用資材で、屋根を覆う。公園を占拠して村を設営する場合、通常の野外キャンプとは違い、トラックによる輸送もできるし、ある程度の期間滞在することになるのだから、多少材料が重く、設営に時間がかかったとしても、居住性を重視すべきかと考えた。部材やジョイントの強度や出入り口などのディテール、建設プロセスなど、問題点が多いものの、ここから検討を進めれば、ローコストでそこそこ居住性の高いテントが出来るのではないかと思う。 Read more »

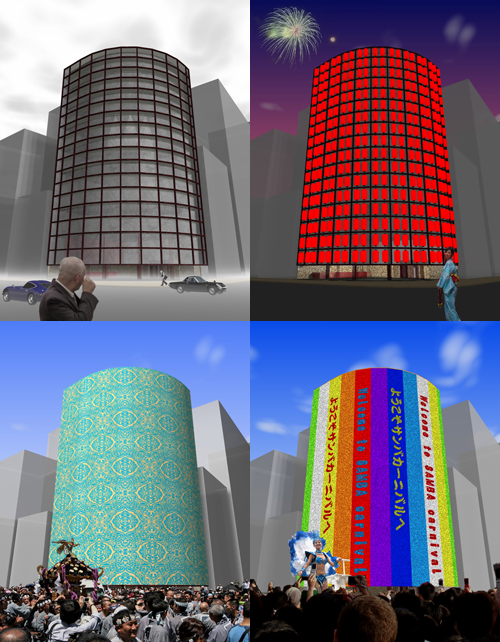

浅草文化観光センターコンペティション応募案

先日、開催された浅草文化センターコンペティションへの応募案。浅草で行われているお祭りを、建築を利用して作り直そうとした。 Read more »

Read more »

「現代日本の建築」2

当たり前のことですが、建築は地面に固定される。実物を見るためには、その土地に足を運ばなくてはならない。とても手間がかかる。インターネットでクリックすれば、簡単に手に入れることの出来る情報とは、真逆の不便な情報だ。なので、建築に関する情報は、実物の建築物ではなく、写真や図面によって伝達される機会が多くなり、建築関する情報の流通にとって、書籍や雑誌は、重要な存在になる。また、本は、建築に権威を与える。美術品であれば、美術館に展示されることによって、権威が与えられるが、建築は美術館に展示できない。町には、無数の建築物が建っているが、その無数の普通の「建築物」と、芸術としての「建築」とを、本は区分けする働きがある。つまり、建築物は、本に掲載されたとき、芸術としての「建築」として認識されるようになる。例えば、大学の建築学科の教授や講師の募集条件をみると、手掛けた作品が建築雑誌に掲載されることが必要とされていることが多い。実は、大学などのアカデミックな世界ですら、建築ジャーナリズムの情報を基礎に作られている部分がある。そんな芸術としての「建築」を作り出す制度を利用して、お金儲けをしようとしたのが、この「現代日本の建築」なのだろう。一作品の掲載で、15万円の出品料が手に入るとすれば、100作品分で、1500万円もの売上げを出すことができる。一冊15,750円もするこの本が、どの程度売れるのか。それほど多くの発行部数はないと思えるのだが、この本に高い出品料も、自分の作品を芸術に仕立て上げるためには、十分支払う価値がある、と多くの建築家が考えているのだろう。しかし、芸術としての「建築」が、こんな詐欺まがいの仕組みで作り出されていいはずがない。そのうちに、こんな制度のうえに作られている芸術としての「建築」にも、”恐慌”が来るのではないだろうか。

「現代日本の建築」

”現代日本の建築”の正体。。。。先日、出品申込書がうちの事務所に届いたのだが、出品料はなんと157,500円!!建築メディアには、編集者によってセレクトされた良質な建築が掲載されていると考えている人が多いと思うのですが、今は建築メディアのページも金で買える時代になったようである。 Read more »

Read more »

議事録。。。。

今週、久しぶりにY.K.と会って、打ち合わせ兼飲み会をした。

このブログも滞りがちなので、どういう内容をお互い書いて行くかについても話し合ったのだが、ともかく、書きたい事しか書けないし続かない、ということで、お互いの負担にならないよう好きな内容をお互いを意識することなく、書こうということとなった。僕も、Y.K.との協働、ということで、すこし気負いすぎていたところがあった。これからは、もう少し肩の力を抜いて、以前やっていたブログのようにマイペースで行きたいと思う。あと、以前から話題には挙がっていたウェブショップの準備を進めることになった。サイトのデザインなどは、これまで少しづつ検討してきたこともあり、下地づくりはおおよそできている。問題は、ショップの中身、商品だが、やはりまずはお互いの守備範囲からはじめることになると思う。

パソコンの自作

これまで使っていたPCの性能が、いよいよ限界に近づいたと感じてきたので、新しいパソコンを買ことにした。ただ、これまで使っていたPCが、以前弟が部品から組み立ててくれた自作のPCだったこともあり、今回自分でも挑戦してみた。書店には、パソコンを自作するための本が、たくさん売られているので、まずそれを買ってすこし勉強。ただ、実際に組み立ててみるとPCの自作もそれほど難しいものではないので、簡単な本でも十分だと思う。僕は、以下のムックを買った。組み立ての過程をカラー写真で説明してくれていたので、分かりやすかった。ただし、部品に関する記述は、新しい物が次々と発売されていることもあって、本の情報は、すこし古くなっている印象を受けた。最終的な部品の選択は、ネットなどで最新情報を仕入れたほうがいいと思う。パソコン自作超入門 2008この本で、大よそ最近のパソコンの部品事情を把握した上で、有名な価格.comでパソコン部品を安く購入できて、評判のよさそうな店を検索した。深い知識がない初心者は店舗に足を運ぶ方がいいのはもちろんだが、やはり、まずネットで目星をつけておいたほうが、秋葉原を回っていいお店を探すより早い。 Read more »

プラグインを追加

サイドバーにカレンダーなど、いくつかのプラグインを追加しました。このサイトで利用しているブログツールのWordPressの2.0以降のバージョンでは、ウィジェット(widget)と呼ばれる機能があり、サイドバーへのカレンダーなどのプラグインの追加や編集を簡単に出来ます。

メディアの間

先週の水曜日、建築家の坂本一成の展覧会「日常の詩学」と伴って企画されたシンポジウムに行ってきました。この展覧会は、以下のリンク先のサイトで紹介されています。坂本一成 建築展『日常の詩学』坂本一成は、緻密な建築理論家で言葉を大切にする建築家だと言われていますが、この講演会で、自身の設計プロセスにおける言葉の大切 さを示す例として、以下のようなコメントがありました。僕の記憶によりますので、正確な発言とはすこし違うかもしれませんが、およその意味としては間違っていないと思います。「自分はスケッチを描かない。設計しようとする建築のコンセプトを言葉だけで表現して、担当者に伝えます。それでも、自分が表現し たい建築がキチンと完成します。それくらい建築にとって言葉は大切なものです。」通常、建築家はスケッチや設計図を元にコミュニケーションしていくことが多く、言葉だけでコミュニケーションする建築家は、珍しいのではないかと思います。言葉から建築物へと一般的ではない経路でメディアが転写される場合、一般的な建築家のようにスケッチや設計図といったメディアから建築物へと転写される時とは、違いがあるはずだと思う。それにも関わらず、坂本一成がいう言葉と建築物との間にずれがないとは、どういうことなのだろうか? Read more »

夢と家

Y.K.が頻繁に更新し始めたので、僕も負けないように書きたいと思います。。。。。Y.Kが夢や記憶について書いていますが、夢は建築や家の建設に関わる僕にとっても興味あることの一つです。いうまでもなく、家を設計する段階では、住み手は将来の自分の生活やありえる危険(台風や地震、泥棒や殺人)などの未来を想像して、家を作ります。しかし、実際に完成した家が、設計段階で思い描いた夢の通り使われるかどうかは別の問題です。想像はあくまで想像であり、想像と現実とが必ずしも一致するとは限りません。例えば、自分自身が設計したプロジェクトでも、お客さんが頻繁に泊まるはずだから、という想像に基づいて、もっとも日当たりがよく、庭が見える場所に作ったはず和室に、荷物が詰め込まれ、倉庫のようになってしまったことがあります。初めから倉庫として使うと分かっていれば、和室を作ってしまった場所には、もっと日当たりがよく、庭に面した大きな窓のあるリビングを作ることが出来たかもしれませんが、一度作ってしまったら、簡単に直すことはできません。あくまで想像に基づいてつくるしかないのが、家なのです。 Read more »

サッカーを使った倫理的な広告活動:中田英寿の戦略

先日行われたチャリティーマッチ「TAKE ACTION! 2008」が、どのような経緯で、どのような狙いで開催したのか。この試合を主催した中田英寿自身が、彼の日記に書いています。「TAKE ACTION! 2008 !!」(Hide’s Mail)その狙いを一言で言えば、中田がこれまでやってきたサッカーを利用して、環境問題などの地球上の深刻な問題に目を向けさせるための広告活動を行うというもの。つまり、中田はこの活動で、商業的にしか利用されていないプロサッカーを倫理的な目的のために、構成しなおしている。この日記を読むと、世界中からの視線が集まる洞爺湖サミットに合わせて、開催地である日本で、そしてプロサッカーの日程なども踏まえつつ、試合の日程を決められたことなど、かなり周到に計画されていたことが分かります。チャリティーといっても単なる無償のボランティアではなく、参加する人たちがみな楽しめるようにしないと、長続きしない、という考えなども、興味深い考え方だと思いました。今後のPACE CONTINUAの活動にも参考になりそうな気がします。。。。。