東国の後進地でいくら天下普請の名の下だといっても、一挙に、石積み船3000艘の建造と集合が実現して、巨石を伊豆から何万個も運んで揚陸させるようになったり、そのための作業に要する労働力として、西国一円の三十四家の大名に徴発され連れてこられた人夫が、これも何万という人数で江戸で働くようになったのは、一種の奇跡的現象といってよい。

しかし、天下普請けのシステムとその源泉である天下人の権力の巨大さだけではなく、やはり江戸という場所の特質、つまり近世特有の流通の大規模化・広域化に十分対応できるだけの地理的な条件-近世的な湊を形成しえる条件-を備えていたことを挙げなければならないだろう。より具体的に言えば、江戸という場所の水運についての”ふところ”の深さが、北条の一支城の城下町といった中世的性格を超えて、列島規模の市場圏形成の一つの局としての近世都市化を実現したのである。

鈴木理生著『江戸はこうして造られた』p161

Author Archives: M.T. - Page 8

江戸の近世都市化の条件

徳川幕藩体制の崩壊の契機としての天下普請の「現金納」化

幕末の天保期になると現金納で天下普請を済ませてしまう大名もかなりの数に及ぶようになった。また幕府側も最初から現金納を期待するようにもなっていた。この天下普請の「現金納」化という現象こそ、徳川幕藩体制の崩壊の第一歩であり、この時点から明治維新が始まるという近代政治市場の画期とぴたりと一致するのである。

鈴木理生著『江戸はこうして造られた』p190

徳川幕府による利根川の改流

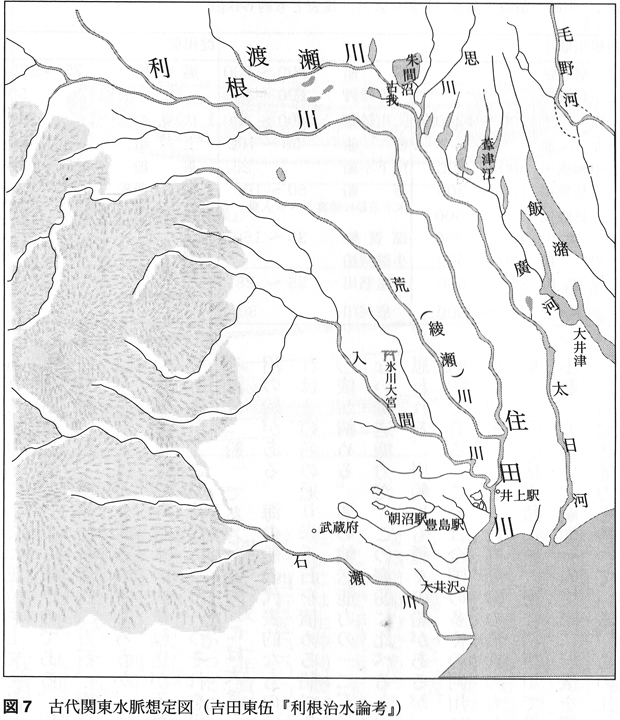

関東平野を北から南に流れ下る大河は、なんと言っても利根川と荒川であろう。徳川幕府はこの二大大河に大小の河川を接続し、本支流を改流して、関東各地から江戸に集中する水運路網の形成を考えた。その中心となる川は、やはり利根川であった。

近世前の利根川は、佐波(現埼玉県大利根町)の少し上流から南流し、合の川・浅間川等の支派川となって分散し、どれが幹川とも決めがたい状態となって、江戸湾に流れていたという。また、渡良瀬川も、利根川の東を南流し、、下流は太日川と呼ばれて江戸湾に流入していた。この利根川を渡良瀬川と結び、のちに利根川下流部分となる東方の常陸川筋と結ぶのが、有名な利根川改流工事だが、小出博氏はこの工事の出発点を、通説にいう文禄三年の合の川の締切りではなく、元和七年(1621)「新川通り」および「赤堀川」の開削にあったとする。この開削は、おそらく付近に散在していた湖沼・沼沢地の湧水を集めて一本の河川にまとめる低水工事で、舟運路を目的とするものであったろうとされている。川名登著『河岸』p57

アドルフ・ロース「建築について」

建築家のデザインが図面や模型などの二次メディアによってしか評価されないものだと、すでにアドルフ・ロースは20世紀初頭に批判していた。

建築家はなにかというとすぐ本を参照する。大量の書物が建築家に知識を与えるのだ。またこれらのおびただしい程の大量の巧みに作られた出版物が、我々の都市文化にいかに大きな悪影響を及ぼしたことか、それによって人が以下に自分で思考することが妨げられたことか、といったことを人は考えて見たことはない。そして、建築家にとってある形態があまりに印象的で、脳裏に焼きついているため、それを頭に思い浮かべながらスケッチするか、あるいは「芸術的想像」の間中、参照する本を自分の手元に置いていなければすまないか、二通りの場合があろうが、いずれの場合でも結果は同じである。効果は常に同じである。そしてこのひどさは無限に拡大していく。どの建築家も、自分のものが新しい出版物に掲載されるように試みるし、多くの建築雑誌はこうした建築家の虚栄心を満たしてくれる。こうした事情は今日においてもなんら変わりはない。

しかしながら建築家が建築職人を押しのけるのも、それだけの理由からではない。建築家は図面を描くことを学んだのであり、他に何も学ぶことがなかったから、図面を描くことくらいは出来るようになった。職人はこれが出来ない。職人の手は重く、こわばってしまっているのである。また昔の棟梁が描いた図面の線も軽快ではない。工芸学校の生徒なら誰でも、それより上手に線を引く。そしていわゆる達者な図面描きが、建築設計事務所から求められ、支払われる給料の高いのである。

かくして建築は建築家によってグラフィック美術に堕落させられてしまったのである。もっとも多くの設計の仕事を得るのは、最良の建築を立てる建築家ではなく、図面の上で最も見栄えがよい仕事をするする建築家なのだ。そしてこの両者はまったく相反するものなのである。

岩村城跡

岩村城(wikipedhia)

岩村城の戦い(wikipedhia)

信州の伊那谷から濃尾平野への経路に位置する。

そのため、戦国時代には、軍事的な要所であったと思われる。

織田信長と武田信玄によるこの地を巡る攻防についての歴史や岩村城跡の大規模な石積みは、そのことを現在に伝えている。

一方、江戸幕府は、中山道を通すにあたって、岩村から伊那谷に抜けるルートではなく、通路としてより険しいはずの木曽川にそって木曽谷を抜けて諏訪に至るルートを採用している。

このことは、江戸幕府が木曽川の重要性を理解していたからであろう。

より大きな地図で 重要ポイント を表示

筏と丸太

山で切り倒され玉切りにされた木材は、シュラや木馬によって谷川まで出され、一本ずつ流す。水量の少ないところでは材木で堰を作り水をため、その水を落とす勢いで流す。これを小谷狩りという。本流に入ると水量も多くなるから堰は作らずに流す川狩になる。小谷狩・川狩は主に秋の仕事であった。木曽川本流では錦織に綱場があり、川狩によってここまで流された材木は、ここで筏に組まれ、熱田にある白鳥の著木場まで送られ、ここから船で江戸や大阪に運ばれた。

宮本常一『川の道』p156

大和時代の交通

四-五世紀の段階では、国内的には、交通はまだ部族勢力の圏内に限られるが、しかし、部族間には、戦斗や政治交渉・連絡などによって、時には部隊の、また時には使者の往来がかなり活発に見られたと思われる。

田名網宏著『古代の交通』

大和朝廷の確立した六世紀ともなれば、東北地方を除いてほぼ全土がその支配下に組み込まれ、その過程の中で、時には、「崇神紀」「景行紀」にみえるような、豊城命の東国統治、彦狭島王の東山道15国の都督、御諸別王の東国支配といった、中央皇族の派遣による地方統治の形式によることもあったであろう。それに伴って、中央と地方との交通路も次第に開拓されていったものと思われる。

田名網宏著『古代の交通』

筏、筏師

トラックなどの運搬方法がない時代、河川上流からの材木の運搬には、筏が用いられた。

材木の運搬

丸太を数本、平行に並べてつないだものが最も典型的な、いかだのイメージである。木材そのものの浮力に頼った構造であるため、積載運搬能力や耐波性は低いが、いかだは元来、簡易な形式の舟として用いられるのみならず、そもそもいかだの部材としての木材を河川において運搬するための手段としても用いられたものである[3]。ある程度の流量のある川沿いであれば林道などが未整備な箇所においても木材の運搬ができたため、日本でも地域によっては昭和30年代まで用いられた。

しかし、流域で貯木していた木材が洪水時等に下流へ被害を及ぼしたり、水力発電や治水などを目的とするダムの建設や林道等の整備が進んだりすることにより木材運搬の手段としては使われなくなった。やがて、船舶工学の発展にともない、舟としてのいかだも先進国では実用に供されることはほとんどなくなった。

wikipedhia-筏

筏師(いかだし)とは、山で切り出した材木で筏を組み、河川で筏下しをすることによって運搬に従事することを業としていた者。筏夫(いかだふ)・筏乗(いかだのり)・筏士(いかだし)とも。

古代・中世においては、畿内の河川交通の要地や生産地の近くに置かれた木津(材木湊)には権門による木屋が設けられ、木屋預や木守の下に筏師が編成されていた。権門の中でも特に大量の材木を要した寺社は木屋預や筏師を寄人とすることで安定した材木確保を図り、木屋預らも寄人身分を得ることで筏下し以外を含めた河川交通における特権を得た。時代が下るにつれて良質な材木を求める動きは畿内の外側へと広がり、新しく生産地となった地方の山林に近い大河川にも筏師は広まった。また、増水期や農家の水需要が多い時期には筏師の行動が制約され、江戸時代の寛永年間以後には夏季に筏師が休業する慣例が確立されたため、その時期などには焼畑などの農業に従事したり、川舟の操作や舟荷扱いなどを手掛けた。また、副業として筏下しとともに酒樽や板・駄物などを上荷として筏に乗せて輸送賃などを稼いだ。筏師は仲間同士で結んで「筏師座」と呼ばれる座を結成したり、腰瀧祭のような祭祀をともに行った。安土桃山・江戸時代に入り、権門の保護が失われる一方で社会の安定に伴って材木の需要が増大すると、筏株(いかだかぶ)と呼ばれる営業権が確立され、「筏乗前」と呼ばれる株仲間へと発展した。近代になっても材木需要の高さから筏師の活動は活発で、株仲間の廃止とともに「筏師組合」への衣替えも行われた。だが、昭和に入るとトラック輸送の発達やダム建設による河道の堰き止めなどがあって業務が困難となり、戦後には筏師の活動がみられなくなった。

wikipedhia-筏師

瀬戸内海と近畿

山地が多く、しかも山が海岸に迫って、平坦地の比較的少ない日本では、至る所に良港となる入江や湾が存在し、沿岸交通は陸上より便利であった。ことに、瀬戸内海は、九州・四国・中国・畿内にかこまれ、交通上きわめて大きな役割を担い、政治上・経済上・文化上、それなりに大きな役割を果たしたことは注目すべき事である。

弥生文化の普及が比較的早く、ことに、北九州とともに畿内が、二大文化圏の中心を形成するに至ったことの背景には、瀬戸内海交通があったと言わなければならない。また、朝鮮半島ー出雲ー畿内のルートも考えられよう。

田名網宏著『古代の交通』

木曽川での水運

この川の水運は、古代より豊富な木曽山木材の重要な搬出路としての筏水路として、開発されてきた。しかし、川船による水運の本格的な開始は近世に入ってからであり、この川が山地を出て濃尾平野に入る地点の細目村黒瀬(現岐阜県八百津町)を遡行終点として、それより下流で展開した。

徳川黎明会

徳川美術館、徳川林政史研究所という2つの施設を運営している。

富の上澄みとしての美術品を展示する美術館と、富を産み出す源泉である林政に関する研究所。

木材が、建築・土木などの構築物をはじめ家具や食器などの雑貨、さらには燃料としても利用されたとすれば、電気や石油が普及していない江戸時代には、現在とは比べ物にならない重要な位置を占めていた。

木の産地は、いわば現代の油田か原子力発電所のようなものだったといってもいいだろう。

徳川林政史研究所での研究成果から多くのことが学べそうである。

笠松湊

木曽川が東から西への流れを南に変え、それまで並行してきた木曽川と中山道とが分岐する場所に笠松湊はある。

水運によって物資が輸送されていた時代、木曽川を輸送されてきた品々をこれより西に輸送するためには、この川湊を経由して陸路の中山道が使われたはずである。

天領として直轄支配していたことからも、江戸幕府がこの地を重要視してことを伺い知ることができる。

また、笠松湊のほぼ真北に岐阜城がある。

岐阜城下町も、「木曽川と京都につながる道(中山道)とが分岐する場所」として発展した町ではないだろうか。

寛文2年(1662年)美濃国奉行(美濃郡代)名取半左衛門長知が郡代陣屋を移し、傘町から笠松に改称してから約200年にわたり、笠松陣屋を中心に、徳川幕府直轄地支配や治水行政の中心地、地方物資の集散地となった。 木曽川水運の拠点としても発展し、下流の桑名、四日市、名古屋からは海産物や塩、衣類などが運ばれ、上流からは年貢米や材木、薪炭などが運ばれた。 かつては問屋や倉庫、船宿、料亭などが立ち並び木曽川随一の繁栄を誇っていた。

より大きな地図で 中山道と木曽川/利根川・荒川 を表示

中山道と木曽川/利根川・荒川

江戸時代には、鉄道も自動車もなく、もっとも効率的な物資の輸送手段は船だった。

とすれば、大きな川は、物資の輸送にとって重要な経路となったはずである。

実際に、こうやって木曽川と利根川、荒川と中山道の位置をプロットしてみると、大方それらは平行しており、中山道が川に沿って引かれていると理解できる。

単に京都から江戸への人の移動のためだけなら、木曽谷ではなく伊那谷を通ったほうが歩きやすく、諏訪から山を登って軽井沢をわざわざ経由するのではなく、甲州街道を使って甲府を通って江戸に至ることが出来る。

中山道があえて歩きにくい木曽谷や、軽井沢を通っているのは、木曽川や利根川や荒川に沿って人が行き来し、宿泊する町を整備する必要があったためなのではないだろうか。

中山道は、単に人が移動するためではなく、社会情勢が安定した江戸時代に、地方から中央へ資源を安定して供給するためのパイプラインとして木曽川や利根川・荒川などの水路が機能し、それを陸路からサポートする役割があったと推察できるのである。

より大きな地図で 中山道と木曽川/利根川・荒川 を表示

木曽谷と林業

木曽谷

大部分を急峻な山地が占めるため耕作地は少なく、木曽川沿いの狭小な平地に見られる程度である。年間降水量3000mmという豊富な雨量と、濃飛流紋岩類の風化による保水力の高い土壌によって、針葉樹が生育しやすい条件がそろっており、近世初期以降、ヒノキを中心とする林業がおこり、当地の主要産業として栄えた。近世初頭には、江戸幕府の政策に従って畿内や北陸などの林業先進地から多くの杣工が動員され、林業開発が急速に展開した。また木曽川の開削事業が進められ、大量の材木の運送が可能となった。木曾谷は尾張藩領とされ、尾張藩は林業により多大な収入を得た。近世前期は林材の伐採が著しく森林資源の枯渇が危惧されるようになったため、尾張藩は森林保護・伐採抑制政策を進め、その結果、広大なヒノキ林が形成されることとなった。

Wikipedia木曽谷

『「世界史の構造」を読む』

日本の経済成長は止まっている。利潤率が低下したままです。高齢化・少子化などの問題が深刻になっている。だから、日本人は没落感を持っています。一方、中国・インドでは高度成長が続いている。

だから、日本人はそれに脅威を感じています。しかし、中国・インドでもまもなく、経済成長は終わります。そうなると、世界資本主義にとって、フロンティアがなくなる。アフリカが最後のフロンティアになるかも知れませんが、アフリカでももう経済成長が始まっています。だから、日本経済が衰退するのは当たり前で、日本人はむしろ、今後にどこでも起こる問題を世界で最初に体験しているのだと思えばよいのです。世界資本主義そのものが没落するのだから。

『「世界史の構造」を読む』p364

トリスタン・ツァラ「回想のダダ」

こうして 、習慣化して硬直化した、あるいは物質的利害の泥濘に埋没し切った全てのものに対する嫌悪の念が募って行くに従って、我々の精神は革命の方向へと発展して行ったのである。もっとも、この革命の方向といっても、本質的には青年時代に通有のあのネガティブな価値しか持っていなかった。が、それでも、当時の青年たちの願望に応えるものであった、と言う事はいっておかなければならない。古い者たちとは全面的に相入れない、と高言する正当な理由が彼らにはあったのである。われわれの変革への意図は、ただに、造形芸術の文学だけに留まるものではなかった。さらにすすんで、社会構造の変革とまではいかなったが、すくなくとも、高慢な倫理的規範を口にしながらも虐殺と悲惨を許してきた、あの偽善の文化を打ち壊そうとしたのである。それはまた、同時に、キュビスム、エクスプレショニスム、フュチャリスムなどといった現代の諸傾向と絶縁することでもあった。というのも、それらは、芸術の問題と生の問題とを分離し、われわれが人間に与える重要性に比して、芸術にはあまりにも過当な重要性を与えており、この点で、やはり古い理念にとらわれていたからである。われわれには、もっと大きな野心、つまり生を改革するという野心が問題だったのである。芸術は人間に奉仕すべきであり、その逆はあるべきではなかった。

トリスタン・ツァラ「回想のダダ『トリスタン・ツァラの仕事』P92