明治政府は産業政策の上でも、一応封建制限撤廃の改革を行った。たとえば元年五月の商法大意は、株仲間の閉鎖性の打破と売価の自由を謳ったが、ついで五・六年の間には各地で続々株仲間の解放が実現され、「人民の職業を束縛」することが止められ、「銘々力の及ぶ丈け、勝手に相働き候こそ、人間営の本意」たることが確認された。だがその改革の本質が何であったか、それがなお近代以前のものであったことは、政府の通商司の指導の下に設立された通商会社・為替会社が、株式会社の組織を模倣しながら、実は国家の商業金融の統制機関であったこと、通商会社の下に結成された各種商社が企業形態としてよりも、むしろ同業の統制団体として、いいかえれば株仲間的なものとして当初は成立したものであったこと、通商会社にせよ、商社にせよ、その結成が国家権力の強制によるものであったこと、などの諸点によって推察される。この半官半民的特権会社たる通商会社・為替会社には、三井・島田・小野などの両替商が政府から頭取その他の諸役に任ぜられて実務に当った。そして五年十一月の国立銀行条例によって、この特権的両替商資本は、強い前期的性格を残しつつ銀行資本に転ぜられ、しかも「国立」の名の下に、厚い国家の庇護を受けて、資本の蓄積を行い、産業への支配力を築いていったのであった。

<中略>

かかる勧業政策の過程に、三井・三菱・島田・小野などの政商資本が国家権力に密着して生長を遂げていった。三井が大政奉還以後、朝廷の為替方御用を務め、戊辰戦役の戦費調達に積極的に努力したことが、諸大名の蔵元、掛屋の相続いて倒産した維新混乱期を凌いで、いよいよ大をなしたゆえんであった。その後三井は商法会所・商法司・通商司・為替会社・造幣寮などの政府の経済関係機関に関与、また官営企業に喰い込み、ついで小野と共同で国立第一銀行を経営、さらに九年わが国最初の私立銀行三井銀行を設立した。そして三井は井上馨ら長州閥と密接な関係を結んでいた。これにたいし三菱の創設者岩崎弥太郎は、土州藩士の出身、藩船を譲り受けて、九十九商会を興し、政府の土州閥を背景として佐賀の役、西南の役にその運輸にあたって巨利を収め、またたく間に全国の航運権を収めた。

(遠山茂樹著『明治維新』p240)

Author Archives: M.T. - Page 5

日本における巨大資本の起源

明治政府に発見された真の敵としてのブルジョア民主主義勢力

西南の役後、「国の疲弊は、勝利の喜色に蔽れて露れず、人民の怨言は凱歌の歓声に妨げられて聞え」ず、専制抑圧旧に加わる悲境のうちに、立志社は再出発を行った。身体財産は自ら治め自ら衛るべし、国力の基たる国財の増殖には、国民自ら奮起して生産通商の道を開くべしとのブルジョア的要求をはっきりつかんだ愛国社再興趣意書を掲げて、全国に向って遊説員を派遣したのは、十一(一八七八)年四月であり、ついに十三年四月、二府二二県八万七〇〇〇名の請願人総代九七名の名を以って、国会期成同盟の「国会を開設するの允許を上願するの書」を提出、ついに翌十四年の政変を惹き起すまでに昂揚した自由民権運動は、明らかに前代のそれとは異質のものであった。西南の役から十三年に至る、インフレーションが米価の騰貴をもたらし、地主層のみならず、中農層の上向を促した。かくてこの中農層の擡頭を中核に、地主・貧農層を含めて全農民層の協同戦線が、地租軽減のスローガンの下に結成され、これに、より小ブルジョア化した士族・退職官吏・教員、また都市商工業者、すなわち全人民層の参政要求の運動がもりあがったのである。ここに始めて絶対主義政権は、己れの真の敵を発見した。それは日本的な歪みを少なからずもったとはいえ、またいくばくもなく分裂解体を余儀なくされる弱味を内部に包含していたとはいえ、ブルジョア民主主義勢力であった。この後の絶対主義は、すでに形成途上のものではなく、この敵対勢力に対抗し、これを圧伏しつつ、己れを保持してゆく過程である。明治二十二(一八八九)年の大日本帝国憲法発布は、立憲制によって絶対主義を粉飾したものにはかならないが、法の防壁によって己れを守らなければならなかったのは、近代的革命勢力の攻勢の洗礼を受けたからであった。

(遠山茂樹著『明治維新』p310)

中国と日本の岐路を別けた外圧

中国における南京条約一天津条約(一八五八年)・北京条約(一八六〇年)の系列と、日本における神奈川和親条約・江戸通商条約(一八五八年)・改税約書(一八六六年)に至る系列とに現われた欧米諸列強の外交意図の根本方向は同じであった。

彼が究極において求めたところは、開港であり、外交使節の交換であり、封建支配者の干渉なき自由貿易の確立であった。しかもそれは彼我平等の関係ではない。中国でも、日本でも、いずれも片務的な、領事裁判権(この結果外人は治外法権を獲得した)・協定関税率(税率は相手方の同意なくして改定できず、すなわち関税自主権をもたず、その結果きわめて低率に釘づけされた)・最恵国条款(双務的でなく、もっぱら外国側の利益の均霑のみを規定す)を強要された不平等条約であった。それは日本ならびに中国の国際的地位を、欧米資本主義の半植民地的市場として決定したものであった。

かかる外圧にたいする中国ならびに日本の支配者の対抗の姿勢も同質のものであった。彼らは共に自己の支配の必須条件として、鎖国政策を固持してゆくことを念願してはいたが、当面外国を撃攘するだけの武力をもたなかったために、便宜的手段として開国を受諾した。しかも一旦取り結んだ条約の実施を極力延期あるいは制限しようと努力し、その結果、外国との間に種々の外交紛争を頻出した。しかも幕府・清朝の支持煽動を陰に陽に受けて、攘夷運動が激発し、ために欧米列強との間に、幾度か武力衝突が起った。中国では第一次・第二次英仏連合戦役(一八五八・六〇年)、日本では薩英戦争(一八六三年)、四国連合艦隊下関攻撃事件(一八六四年)。かくて上述の並行的な外交推移の結末として、これまた時を同じくして中国の同治中興、日本の明治維新が出現した。それは共に封建支配者がこれまでの排外主義を緩和ないし転換して、外国勢力と妥協・結合することによって、政治改革を企てたものであった。このような表面的経過の類似にもかかわらず、中国と日本との間に国家統一の様相、近代的転化(資本主義化)の速度に、大きな相違を生じた。これは、まごうかたなき事実である。その差は、中国が経済的のみならず、政治的にも次第に欧米列強の半植民地化するコースに入り込んでいったのに反し、日本が一応政治的に独立を維持しえた違いに最も端的にあらわれていた。そしてまた同治中興と明治維新との、改革としでの深さの比較にならぬ相違をもたらしたのである。この大きな岐路の原因はどこに求むべきであろうか。

イギリスの対日政策は、対中国政策と不可分の関係にあって遂行されていたにもかかわらず、事実は、中国にたいした場合に比較して、より緩和された性格のものとしてあらわれた。それは第一には、中国との紛争に極東のイギリス軍事力の大部分が注がれたため、日本に大規模の武力行使を敢てする余裕をもたなかったこと。第二にインドおよび中国での民衆の素朴ではあるが根強い民族運動の反抗を惹き起し(一八五一-六四年の中国の太平天国の乱、五七年のインド土民兵の反乱)、その結果は、彼らの本来の目的である市場開拓が阻害されるに至り、この体験が彼らの対日外交政策をきわめて慎重かつ消極的たらしめたこと。すなわち「既存の政府が代表し統制している力と秩序との諸要素があるのを尊重する」態度に出でしめたこと。

(遠山茂樹著『明治維新』p45)

明治維新を準備した天保期の百姓一揆

この時期の百姓一揆の発展は、件数の増大にとどまらなかった。闘争目標の上でも、これまでの、代官の非法に反抗し、貢租増徴に反対する消極的要求から、村内の庄屋・地主、商業高利貸資本家層へ攻撃をかけることによって、土地改革、農業革命への方向をもつ積極的な要求を併せ掲げるまでに進みつつあった。闘争の形態の点でも、孤立分散の村落民の局地的一時的な結集から、一層広範囲の耕作農民の持続的な団結へと進みつつあった。この発展の基礎には、封建的農業の自給自足的自然経済を侵蝕し解体せしめる商品経済の進行があった。それは封建支配者の財政を窮乏せしめ、その結果は貢租の増徴となって、農民の生活を破局に追いこみ(天保期の飢饉の頻発はその象徴である)、かくて農民の反抗を不可避にするとともに、他面小商品生産者化しつつある農民の共通利害を広汎に成立せしめることによって、彼らに組織と力とを付与する作用をはたした。

かかる下からの革命力の生長に対抗して、封建支配者は、権力の再建強化に懸命の努力を払った。だが時勢はもはや単純な復古的再建を許さなかった。封建社会の胎内にはらまれた資本制的生産関係の伸びゆく力は、到底抑え切れるものではなかった。かくてこのブルジョア的発展の成果をめぐって、これを何人がつかみとるか、生産者の側か、それとも封建支配者およびこれと共生的関係を結ぶ前期的資本(特権的商業高利貸資本)の側か、前者を代表するものは、農民革命への発展の方向を示しつつある百姓一揆、後者を代表するものは、封建権力の絶対主義的改革として、両者の間にはげしく争われた。その結果、後者の側がひとまず勝利を占め、明治維新の根本方向が決定される端緒が開かれたのが、天保期の幕政改革ならびにこの前後に同様の政策をとった諸藩の藩政改革の意義であった。

(遠山茂樹著『明治維新』p23)

バロック的軍事技術

この競争の結果が急速な技術の変化であり、代々の兵器システムの構成成分はそれぞれ「その時代の技術の最高水準」をみたし、さらに超えるようなものであることを強いられる。現代兵器の多くが持つこのような途方もない宇宙時代的様相こそ、兵士や、はたで見ている民間人を畏怖させるものなのだ。にもかかわらず、技術変化の方向は、軍や産業の定める範囲内に限定されてしまうと言えよう。主契約企業とその顧客(軍)が不変であることは、どのような軍の装備が適切とみなされるかの伝統を保つのに役だってきた。ハードウェアの高度化と複雑化自体が、まさしく保守主義と偏狭なものの見方の徴候とみなされよう。平時においては、戦争による外部からの必然性がないので、どのような技術を進歩させるべきかに関する決定はどうしても主観的になる。そのような決定は兵器システムを作る人と使う人が下しがちであって、彼らの考えは必然的に、制度内の慣習的経験と自身の生存への利害関係によって形づくられている。著名な英国軍人ジョンーダウニーは次のように書いている。

<我々のおかれている状況では、現在の戦略(抑止戦略)の性格ゆえに、戦争による厳密な検査をやってみるわけにはいかない。またその複雑さゆえに、荒っぽいお定まりの世論を評価基準にするわけにもいかない。>

<その結果は、システムはほぼ完全に内向し、いつの日かの審判の日に備えるべく自己完成のだめのたえまない努力に専心する。どのシステムでも必要とされるダイナミ。クな緊張関係も、やはりシステム内で生まざるを得ないが、それは活発な議論を通じてのみ生じ得る。しかし、有能な人材を採用しようとシステムが腐心しているにもかかわらず、結局はよりごのみをし、しかも訓練によって自らのイメージに合う人間に変えてしまう。>

モーリスージャノウィッツも、右とほぽ同じ点を指摘し、軍のエスタブリシュメントが技術革新を慣例化していると主張する。

<その結果、従来の考え方はえてして「傾向」の考慮に終始し、兵器システムを戦略的に再検討するよりもむしろ、技術的な要素を徐々に改良していく方に関心を向けてしまった。このような志向性自体が、厳密な意味ではないにせよ技術的保守主義なのである。そして、問題がミサイルであれ、マンパワーであれ、将来に向けての計画は、想像力を強調した革命的開発に力点をおくより、傾向を改良することが重視されがちである。>

これこそ私たちがバロック的技術と言っているものである。

メアリー・カルドー著『兵器と文明』p24

見せ物としての戦争

戦争は、人の目を欺く見せ物と切り離せない。こうした見せ物を作り出すこと自体が戦争の目的であるからだ。敵を倒すというのは、相手に捕らえられるよりもむしろ相手を威圧することであり、死の手前にあって相手に死の恐怖を体験させることなのである。戦争の歴史をひもとけば、重要な転換点にらマキャヴェリからヴオーバン、フォン・モルトケ、チャーチルに至るまで、このことを想起させる軍人には事欠かない。「軍事力とは野蛮な力ではなく、精神的力にほかならない」。

(ポール・ヴィリリオ『戦争と映画』p24)

速度と権力

権力は、富と切り離せませんし、富は速度と切り離せません。権力を、語るものは、なによりまず、走行能力に関わる権力を語ります。ドロモスはギリシア語に由来し、「走ること」を、意味します。そしてどんな社会も、一つの「走行社会」なのです。馬の役割を通じて古代社会のなかで保たれる権力であろうと(ローマの最初の銀行家は騎士階級でした)、海洋の制服を通じて海洋国家において形成される権力であろうと、権力はいつも、伝令者や輸送手段や通信手段によって、領土を管理する力のことなのです。

ポール・ヴィリリオ『電脳世界』p7

温帯性果樹の二大中心地

A 西部原生種群

(欧州束南部、西アジア、ペルシア)

1 革 果(リンゴ)Malus pumila

2 洋 梨 Pyrus communis

3 甘果桜桃 Prunus avium

4 酸果桜桃 Prunus cerasus

5 欧洲李 Prunus domestica

6 欧洲李 Prunus insititia

7 欧洲栗 Castanea sativa

8 アーモンド Prunus communis

9 欧洲葡萄 vitis vinifera

10 無花果 Ficus carica

ll メドラー Mespilus germanica

12楷枠(マルメロ)Cydonia oblonga

13胡桃(クルミ)Jugulans regia

14 石榴(ザクロ)Punica granatum

他に須具利、房須貝利、木苛、榛B 東部原生種群

中国(朝鮮、日本を含む)

1 中国梨 Pyrus ussuriensis

2 日本梨 Pyrus serotina

3 山桜(サンザシ)Crataegus pinnatifida

4 桃 Prunus persica

5 日本李 Prunus salicina

6 杏(アンズ) Prunus armeniaca

7 梅 Prunus mume

8 甘 栗 Castanea monisima

9 日本栗 Castanea crenata

10 柿 Diospyros kaki

11 東(ナツメ)Zizyphus sativa

12 枇 杷 Eriobotrya japonica

13 柑橘類 Citrus spp.

他にワリンゴ、中国桜桃

菊池秋雄(1948)この表をみると直ちに明らかになることは、現在の温帯性果物のほとんど全部がこの表の中に含まれていることである。この表がこのような簡単な形にまとまるまでには、多くの植物学者の研究の結果がある。例えばモモは学名はプルヌス・ペルシカとなり、ペルシア原産と初めは考えられていたが、中国原産(険西、甘粛)であることがその後判明した。同じくアンズはプルヌスーアルメニアーカという学名で、アルメニア原産と初めにされたが、それも中国原産であることが判明した。カキはデイオスピロスーカキ(日本語からとった)、ビワはエリオボトリアージヤポニカであるが、両者ともに中国揚子江付近の原産とされている。

温帯性果樹がこのように、はっきりした二つの群れに分けうるということは何を意味しているのであろうか。西部原生群の果樹は、東欧、西アジアに起源し、西アジア、ギリシア、ローマ、西欧と文明の中心地が変遷しながら、果樹の改良が続けられて、今日のすぐれた品質になったものである。それは全く、西洋文明、西洋文化の発達変遷そのものである。これに対して、東部原生群の果樹は中国文明の中に生まれ、その中で育ち、発展してきたもので、朝鮮、日本までを含んで、それは全く中国文明、中国文化がつくりあげたものである。

東部原生群と西部原生群の二つのグループの果樹を公平な目で比較してみると、それはだいたいその価値として相等しいとみてよいだろう。このことは果樹に関しては中国文化は独力で、全西欧と匹敵する成果をあげたことを意味することと言えよう。中国文化がこのように、全西欧の文化に対等なものとなっているのは、この果樹についてはきわめてはっきりした事実である。

中尾佐助著『料理の起源』p200

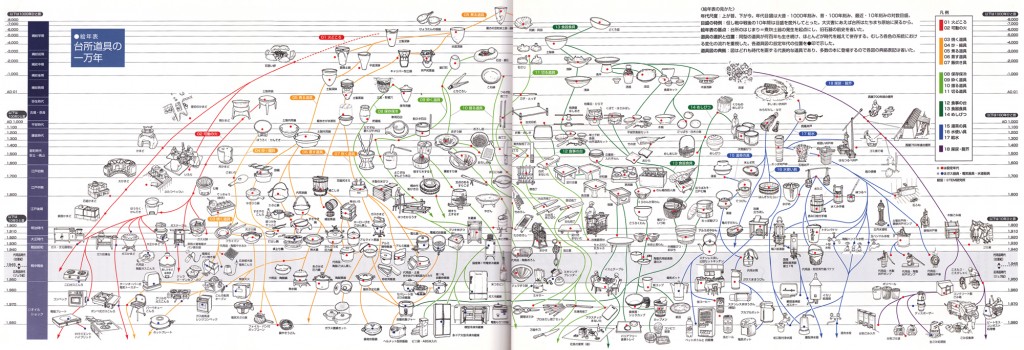

明治期の台所用品

在来の台所用具をまとめた貴重な資料がある。題して『ドメスティクージャパン』、内題によると「日本の毎日の生活の品物と使い方の説明」というのである(神奈川県の成毛金次郎が編集発行人である)。全文英語で台所全体をあるがままにスケッチし、さらにそこに置かれている道具を一点一点図示し、名称と使用方法を記している。明治二十八年(一八九五)六月十八日の発行であり在来の台所用具の全貌がわかる。対象はおそらく東京の一般家庭であろうと思われる。つぎにそこに示された道具名をあげる。

Read more »

白川郷の大家族制

明治期から昭和中期まで白川村の「大家族」制は民俗学・社会学の人きな研究テーマであった。「大家族」では時には三十人から四十人がひとつの合掌造りの建物に住んでいた。大きな合掌造りの建物に四十人もの「家族」が忙しく暮らしていたのだから、さぞや賑やかなものだったにちがい。「大家族」制ではこの四十人のうち、夫婦で住むことができるのは家長と長男のみで、残りの家族はすべて、次男以下の男性が他家の未婚の女性のもとに通う「妻どい」形式の結婚形態であったことが特徴とされている。「妻どい」夫婦の子供は母親の家で育てられ、戸籍上は「私生児」となった。「大家族」制が見られたのは白川村の南部の中切地区と北部の山家地区の一部のみで、世界遺産の荻町がある大郷地区では見られなかったという。「大家族」制は大正時代の中ごろまで続いたとされている。山に川まれて土地が狭いため、米も十分つくることができず、焼畑に頼って生活をしていたこと、養蚕を続けていくために働き手を家に確保しておく必要があったことが「大家族」が成立した要因であるとも言われている。

黒田乃生著『世界遺産白川郷』p26

物質循環の要である土

植物や動物あるいは人間の死体や排泄物や分解物は、土の中や地表に住んでいる微生物によって分解され、土に育つ植物によって吸収されて生命の流れの大サイクルの中にはいってくるから、土の世話にならずに生存できるものはほとんどないといえる。

日光エネルギーによって空中高く育ちゆく樹木も、野に花咲く野草類も、いつか葉が落ち、からだごと枯死し死体となって土にはいってゆくし、これらの植物の間で生活していた虫類は野鳥に食われる。野草を食べていたウサギは排泄物を土中に与える。

動植物の死体や排泄物は、土中で微生物の栄養になったり、分解されて植物の養分として吸収されてゆく。土こそは物質循環のお世話役なのである。作物を栽培する耕地もまた、これらの循環のうえに、堆肥や化学肥料の施用、耕耘などが人工的に加わったより複雑な循環系である。前田正男/松尾嘉郎共著『土壌の基礎知識』p16

イギリスを覇権国に導いた条件

イギリスの経緯はより単純だった。イギリスには一つの中心、15世紀になって速やかに経済と政治の中心となったロンドンしか存在しなかった。ロンドンは、同時に、イギリス市場をロンドンの便宜に、それゆえ、その地の大商人の便宜に合わせる形で作り上げていった。

他方、島国であったおかげで、イギリスは独立性を保ち、外国資本主義の干渉から逃れることが出来た。1558年のトーマス・グレシャムによるロンドン取引所の開設は、アンヴェルスにとって青天の霹靂であったし、1597年のスタールホッフの閉鎖によるそれまでの「客」への特権の廃止は、ハンザ同盟の諸都市に、有無をいわせぬものだった。1651年の最初の航海条例は、アムステルダムを驚かせた

この時代、ヨーロッパの交易のほとんどはアムステルダムに牛耳られていたのだが、イギリスは、それに対抗しえる手段を持っていたのだ。オランダの帆船は、風向きの関係で、つねにイギリスの港への寄港を余儀なくされていたからである。オランダが、他の国に対して絶対に認めなかった保護貿易主義的な措置を、イギリスに認めたのは、おそらくそのためであったに違いない。いずれにしても、イギリスはこうして、その国民市場を守り、そして、ヨーロッパの他のどの国にもまして、新興産業を育成することが出来たのである。イギリスのフランスに対する勝利は、遅々としたものだったが、かなり早い時に(私見では、1713年のユトレヒト条約の時点)に始まり、1786年(イーデン条約)にはまぎれもないものとなり、そして、1815年に最終的な決着を迎えたのだった。フェルナン・ブローデル著『歴史入門』p127

野生の思考

野生の思考を規定するものは、人類がもはやその後は絶えて経験したことの無いほど激しい象徴意欲であり、同時に、全面的に具体性へ向けられた細心の注意力であり、さらに、この二つの態度が実は一つのものだという暗黙の信念であるとするならば、それはまさに野生の思考が、理論的見地からも実際的見地からも、コントがその能力なしとした「継続的関心」に基づくものであるということではないか?人間が観察し、実験し、分類し、推論するのは、勝手な迷信に刺激されてではなく、また偶然の気紛れのせいでもない。文明の諸技術の発見に偶然の作用が一役を演じたものとするのが素朴な考えである事は本書のはじめに見たとおりである。

もしこれら二つの説明〔迷信と偶然と〕のうちのどちらかを選ばなければならないとすれば、コントの説明〔迷信〕の方がまだましであろう。ただしその説明の基礎にある推論の誤りを除去しなければならない。コントの考えでは知的進化はすべて「神学的哲学のもつ避け難い原初的支配力」に起原がある。すなわち人間が自然現象を解釈するためには、はじめはどうしても、「これに限っては生成の根源的様式を必ず把握できるという自信をもてる現象であるところの、人間自身の行為」と同化して考えざるを得ないのである。しかしながら、同時に逆の手続で、人間が自分自身の行為に自然現象と比べうる力と有効性を考えなかったとしたら、どうして自然現象と人間の行為を同化することができようか?人類が外化して作り上げるこの人間像は、自然の力が前もってその中に内化されていないかぎり、神の雛形とはなり得ない。人間は自然と自己との間に類似性を認めてきた。それにもかかわらず、人間が、自らの欲求にその自然の属性を見ることなしに、自然には人間の意志と同じような意志があるのだと考えたらしい、と思い込んだところに、コントおよびその後継者の大多数の誤りがあった。もし人間が自らの無力感だけから出発したのだとすれば、それはけっして人間に説明の原理を与えはしなかったであろう。

真実のところ、効率のある実際的活動と有効性のない呪術的儀礼的活動との差異は、世間で考えられているように両者をそれぞれ客観的方向性と主観的方向性とで定義してつかみ得るものではない。それは事がらを外側から見るときには本当らしく見えるかも知れないが、行為主体の立場から見れば関係は逆転する。行為主体にとっては実際活動はその原理において主観的であり、その方向性において遠心的である。その活助は自然界に対する行為主体の干渉に由来するからである。それに対して呪術操作は、宇山の客観的秩序への附加と考えられる。その操作を行う人間にとっては、呪術は自然要因の連鎖と同じ必然性をもつものであり、行為主体は、儀礼という形式の下に、その鎖にただ補助的な輪をつけ加えるだけだと考える。したがって彼は呪術操作を、外側から、あたかも自分かやることではないかのように見ているつもりでいる。

伝統的な見かたをこのように修正すると、誤った問題を一つ排除することができる。呪術操作において欺陥やトリックに頼るのが「常態」であるということを、ある人々は問題としている。ところが、自然の因果性に対して、それを補ったり流れをかえたりして人間が介入しうるという信仰に呪術の体系が全面的にのっかっているとしたら、その介入の量的多少は大した問題ではない。トリックは呪術と同質のものであり、本来的に、呪術師に「ペテン」はありえないのである。呪術師の理論と実際との差は、本性的な違いではなくて程度の問題である。

第二に、呪術と宗教との関係という激しい議論を呼んだ問題がはっきりする。もしある意味において、宗教とは自然法則の人間化であり、呪術とは人間行動の自然化-ある種の人間行動を自然界の因果性の一部分をなすものであるが如くに取扱う━であると言うことができるなら、呪術と宗教は二者択一の両項でもなければ、一つの発展過程の二段階でもないことになる。自然の擬人化(宗教の成立基礎)と人間の擬自然化(私はこれで呪術を定義する)とは、つねに与えられている二つの分力であって、その配分だけが変化するのである。前に記したごとく、この両者は

それぞれ他方と連立している。呪術のない宗教もなければ、少くとも宗教の種を含まぬ呪術もない。超自然の観念は自ら超自然的な力ありと考え、代りに自然には超人間的な力を想定する人間にしか存在しない。

未開人と呼ばれる人々が自然現象を観察したり解釈したりするときに示す鋭さを理解するために、文明人には失われた能力を使うのだと言ったり、特別の感受性の働きをもち出したりする必要はない。まったく目につかぬほどかすかな手がかりから獣の通った跡を読みとるアメリカインディアンや、自分の属する集団の誰かの足跡なら何のためらいもなく誰のものかと言い当てるオーストラリアの原住民のやり方は、われわれが自動車を運転していて、車輪のごくわずかな向きや、エンジンの回転音の変化から、またさらに目つきから意図を推測して、いま追い越しをするときだとか、いまあいての車を避けなければならないととっさに判断を下すそのやり方と異なるところはない。この比較はまったくとっぴに見えるけれども、多くのことをわれわれに教えてくれる。われわれの能力が研ぎ澄まされ、近くが鋭敏になり、判断が確実性を増すのは、ひとつには、われわれの持つ手段とわれわれの冒す危険とがエンジンの機械力によって比較にならなうほど増大したためであり、もうひとつには、この力を自分のものとしたという感情から来る緊張方の運転里の一連の対話の中で働いて、自分の気持ちに似た相手の気持ちが記号の形で表されることになり、まさにそれが記号であるがゆえに理解を要求するため、われわれが懸命に解読しようとするからである。

このようにわれわれは、人間と世界がお互いに他方の鏡となるという、展望の相互性が機械文明の面に写されているのを再び見出すのである。そしてこの相互展望は、それだけで、野生の思考の属性と能力を教えてくれることができるように思われる。

レヴィ=ストロース著『野生の思考』p263

模型による全体の認識

寸法についてであるにせよ、属性についてであるにせよ、それでは縮減にどのような効果があるのだろうか? それは認識過程の転倒にあると思われる。現火の物体を全体的に認識するためには、われわれはつねにまず部分から始める傾向がある。対象がわれわれに向ける抵抗は、それを分割することによって克服される。寸法の縮小はこの状況を逆転させる。小さくなれば、対象の全体はそれほど恐るべきものとは見えなくなる。量的に小さくなることによって、われわれには質的に簡単になったと思われるのである。より正確にいうならば、この量的な転換によって、そのものの相同体〔この場合は美術作品〕に対するわれわれの力は増大し多様化する。相同体を介して、物をつかみ、手にとって重さをはかり、一目見るだけで知ることが可能になるのである。子供のもつ人形はもはや敵でもライバルでも話し相手でさえもない。人形の中で、また人形によって、人間が主体とかわるのである。現寸大の物ないし人間を認識しようとする場合とは逆に、縮減模型では全体の認識が部分の認識に先立つ。それは幻想にすぎないかもしれないが、そうだとしても、知性や感性に喜びを与えるその幻想を作り出し維持することがこの手法の存在理由である。この喜びは、いま述べたことだけを根拠にしても、すでに美的快感と呼ばれてよいものである。

レヴィ=ストロース著『野生の思考』p30

ブリコラージュから生まれる万華鏡的神話

各項が心理的過程もしくは歴史的過程のなごりの断片であり、したがって必然性を欠いているような論理を考えるのは、たしかにいささか逆説的である。論理とは必然的関係の設定である。なんらそのような機能を果たすようにはできていない各項のあいだに、どうして必然的関係が立てられようか? 命題はその各項が曖昧さの余地なくあらかじめ明確に定義されているのでなければ、厳密なつながりをもち得ない。前章においてわれわれは、経験的(結果的)にのみ成り立つ必然性の諸条件を見出そうという、不可能な仕事を自らに課したのではなかろうか?

しかしながら、第一に、これらの断片がそうした性質を示すのは、それらを生み出した歴史の目で見るときだけであって、それらの目的である論理の観点からすればそうはならないのである。それらが雑多不整であると言えるのは、もっぱら内容についてである。形式については、それらの断片のあいだには類似性がある。それは、すでにブリコラージュの例で明らかにしたところである。すなわち類似性は、それら断片の形式そのものの中に内容の一定量がはいっている点にあり、またその内容の量は、断片のすべてについてほぼ等しい。神話の用いる能記としての比喩も器用人の用いる材料もともに、二重の基準によって定義できる要素である。それらは、一つの言説を構成する単語として、「すでに使われた」ものである。神話的思索がそれを分解するのは、器用人が古い目覚まし時計を分解してその歯車をとっておくのに似ている。それらの要素は「まだ使える」ものである。もとと同じ用途にも使えるし、また機能を少しかえて別の用途にも使える。

第二に、神話の用いる比喩も、器用人の材料も、純粋な生成過程から生じたものではない。新しい用途に使おうとして観察すると、それらには厳密さが欠如しているように見えるが、かつてそれらが統一性をもった全体の一部を構成していたときには、その厳密さを保有していたのである。それのみならず、それらが原料ではなくてすでに手を加えられた加工品であるという限りにおいては、依然としてその厳密さを保持している。言語活動の構成単位、また器用仕事の場合なら一つの技術的体系〔エ作物をさす〕の構成単位として、それらは必然的関係の凝縮された表現である。過去の必然的関係は、その後これらの要素を利用するとき制約となり、その各段階においてさまざまな形で反響する。それらのもつ必然性は単純かつ一義的なものではない。しかしながらそれは存在する。要素それぞれにおこりうる諸変換をまとめた群を定義する意味的もしくは美的な不変式として存在する。そしてその変換の数が無限でないことはすでに見たとおりである。

この論理の働きかたはカレイドスコープ(万華鏡)にやや似ている。カレイドスコープ心断片を内蔵し、それを用いて構造的配列を作り上げる。それらの断片は、それ自体偶然的な破壊の過程から生ずるものであるが、形、色合のはがやかさ、透明性など、あるいくらかの相同性をもっていなければならない。かつて製品として一つの「言説」を述べていたときにくらべると、それらはもはや固有の存在性をもたず、名状すべからざる断片になってしまっている。

しかしながら、他の観点からすれば、新しい型の存在の形成に有効に参加するに足るだけの存在性はもっているはずである。この新しい存在は、鏡の作用で、像がもの自体と等価値になるような、すなわち、記号がその指示対象と同列に並ぶような配列として成立する。これらの配列は、いろいろな変形の可能性の現実化である。その可能性の数は、非常に多いものであるにしても、やはり無限ではない。なぜならそれは有限個の物体のあいだにおこりうる可能な配置と均衡の関数だからである。さらにとりわけ、これらの配列は、偶然的出来事(見る人によるカレイドスコープの回転)と法則(カレイドスコープの構成を支配する法則━さきほど述べた、諸制約共通の不変要素に対応する)が出合って成立し、了解性の暫定モデルとでも言うべきものを映し出すのである。なぜならば、配列のそれぞれは、それを構成する各部分のあいだの厳密な関係の形で表現することが可能であり、またそれらの関係は、配列自体以外に内容をもたず、見る人の経験の中にはその配列に対応するものがなにもないからである。(もっとも、このような見かたをすれば、カレイドス=Iプを見ている人に、あるいくらかの客観的構造がその経験的支持物〔その構造をもった具体的事物〕以前に示されることは起りうるIたとえば、雪の結晶の構造やある種の放散虫類や植草類の構造が、それらのものを一度も見たことのない人に。)レヴィ=ストロース著『野生の思考』p42

近代世界システムに構造的危機をもたらす3つの趨勢

均衡は、そこからの逸脱の諸過程に対する反作用的運動が、システムの基底をなす諸変数に一定の変化を強いるため、決してもとと同じところにまでは回復されない。したがって、均衡とはつねに動的な均衡でしかありえず、そのため、システムには長期的趨勢が生じる。システムの「通常」の作用を定義しているのは、このようなサイクルのリズムと長期的趨勢との組み合わせにほかならない。しかしながら、その長期的趨勢も永遠に持続可能なものではない。なんらかの漸近線に突き当たるからだ。ひとたびその漸近線に突き当たってしまえば、システムが、サイクルにしたがって、均衡に回復することも不可能になる。こうしてシステムは困難な時期に入る。システムは、末期的危機を迎え、分岐に向かう。すなわち、システムは、新しい均衡、新しいサイクルのリズム、新しい長期的趨勢をそなえた新しいシステムの構造へ向かういくつかの選択肢に直面するのである。

しかし、たとえば二つの選択肢のうちシステムがいずれをとることになるのか、すなわち新しいシステムはどのようなものが打ちたてられるのか、ということについては、それを前もって決定することは、本質的に不可能である。なぜなら、それは、システムによって制約されていない無限の個別の選択の関数だからである。これが、いままさに資本主義的世界=経済に起こっていることである。

このことを理解するには、三つの主要な長期的趨勢に目を向けなければならない。それらはいずれも、いままさに漸近線に近づいており、それによって資本蓄積に限界をもたらしつつある。無限の資本蓄積が、史的システムとしての資本主義の規定的特徴である以上、それら三つの長期的趨勢がもたらす三重の圧力は、システムの原動力を機能不全に陥れ、したがって、システムの構造的危機をもたらしつつある。

史的システムの末期的危機とシステム間移行期における政治闘争2

史的システムが危機にあるときには、二つの基本的方向のうち、一つに向かって進むことが出来ると私には思われる。つまり、ひとつには、既存の史的システムのヒエラルキー構造を保存しようとすること-ただし、新しい形態、さらにはおそらく新しい基礎において、ではあるが-が可能であり、また一つには、可能な範囲で不平等を削減-完全な廃絶とまでは行かずとも-しようとすることが可能である。そこからいえることとして、我々の大半は(全員ではないが)現在のシステムにおいて享受している特権の程度を起点として、右の二つの選択肢のうち、いずれか一方を選ぶことになる。すると、二つの広範な人間の集まりが現れてくる。これは、文明によっても、ネイションによっても、現行の定義による階級的地位によっても同定できないものである。

二つの集まりが演ずる政治を予言するのは難しいことではない。ヒエラルキーを好む陣営は、現在自らが持つ冨、権力の利益を享受しており、したがって情報、知識、また言うまでもなく兵器をも手中にしている。それにもかかわらず、その強さは、たしかに明らかではあるが、ある一つの制約に服している。それは可視性の制約である。定義上、この陣営は、数の上では世界人口の少数者を代表していることになる以上、ヒエラルキー以外の主張を訴えることで、外部の支持を引き付けなくてはならない。つまり自ら優先事項の可視性を落とさなければないのである。これは必ずしも容易なことではなく、その達成の程度に応じて、陣営の中核をなす成員の間に混乱が生じたり、連帯が損なわれたりする原因となる可能性がある。したがって、勝利は約束されていないのである。

これと対決するのは、数の上で多数に立つもう一つの陣営ということになろう。しかし、この陣営はきわめて分裂的である。それは複数の個別主義によって、さらには複数の普遍主義によって分断されてしまっている。このような非一体性を克服する処方は、すでに示されている。「虹の連合」である。しかしこれは、言うは易し、行なうは難しである。そのようなやり方に参加するそれぞれの者の利益は中期的なものであるが、きわめて確実に、全て我々には短期的な事情がのしかかってくる。われわれには、短期的な利益を無視するだけの規律もなければ、頼るべきたくわえもないことがほとんどである。つまるところ、我々個人として、短期的に生きている。我々が中期的な生を持ち、われわれが優先すべきものの構図に、短期的な時間性以外の時間性を設定するということは、ひとつの集団としてでなければありえないことである。そして、一国的な虹の連合ではなく、グローバルな虹の連合を作り出すことを考えると、それが、いかに巨大な課題であり、そのような連合を作り出すための時間がいかに少ないかということに気がつくのである。(ウォーラーステイン著『脱商品化の時代』p205)