結果として、来るべきものとして考えられるのは、無謀さそのものである。世界=経済が新しい拡大期に入ったとしても、まさにそのゆえに、この末期的な危機を導いたそもそもの諸条件はさらに悪化することになろう。理系的に表現すれば、ゆらぎがしだいに激しくなり、「カオス」的になって軌道の方向性がいよいよ不確実性を増すということである。

進む速度は刻一刻と上がっていきながら、道はますますジクザグに曲がりくねってい来るようなものである。同時に、我々に予期しうることは、国家組織が正当性を喪失するにつれ、集団及び個人のセキュリティは低下する-それもおそらくめまいがするほどに低下する-だということである。それは世界システムにおいて日常的に暴力の量が増大するということに他ならない。これは大半の人々にとって恐ろしいことだろう。当然である。

政治的には、この状況は大混乱となるだろう。なぜなら、これまで我々が近代世界システムを理解しようとして発展させてきた標準的な政治学的分析は、もはや妥当しない、旧時代になってしまったと思われるからである。現実にはそういうわけではない。ただ、そういった分析は主として既存の世界システムに属する進行中の過程に当てはまるものであって、[史的システム間の]移行の現実には妥当しないものなのである。だからこそ、[史的システムの末期的危機とシステム間移行の]両者の区別、および両者が重なり合っている現実がどのような展開を示すかということについて明晰に思考することがきわめて重要なのである。

進行中の現実について言えば、政治的行動によって、その過程になんらかの影響を与えようというのは、ほとんど不可能なことのように思われる。下り坂の壊れた車の比喩に戻れば、そこに感じる何やらどうしようもない感覚は正当なものであり、できそうなことといえば、せいぜいのところ、直接の被害を最小限に食い止めるためにあれこれ操作して見るといったところである。しかし、移行の過程全体について言えば、この逆こそが正しい。まさにその帰結が予測不能であるがゆえに、そしてまたゆらぎが激しいがゆえに、きわめて小さな政治的行動でも、大きな帰結をもたらすということになるだろうからである。私としては、これを自由意志が真に役割を果たす歴史的な契機と考えたい。

この長い移行期は、二つの大陣営間の巨大な政治的闘争として捉えることが出来る。すなわち、既存の非平等主義的システムの中で諸特権を維持したいと望む人々が結集する陣営と、既存のシステムよりも実質的に民主的でかつ平等主義的な新しい史的システムが作り出されることを望む人々が集結する陣営である。しかしながら、前者の陣営に属する人々が、いま私が表現したような形で自らの姿を示すだろうとは思われない。彼らは、自分たちは近代化を推進しているのだと主張し、自由と進歩を唱導する新しい民主主義者だと述べ立てるだろう。革命を口にするものさえいるかもしれない。しかし求むべき鍵は、レトリックではなく、実際のところ何が提案されているのかと言う実質の方である。

この政治的闘争の帰結は、部分的には、誰が誰を動員しえたかということの帰結によることになろう。しかし同時に、何が起こっているのか、そして我々が全体として直面している実質的な歴史的選択肢がなになのかについて、よりすぐれた分析を行う能力にも大いに左右されるだろう。これは知識、想像力、そして実践を統合しなければならない契機なのである。さもなくば、今から一世紀後、われわれはまたも「換われば変わるほど、同じこと」とかこっているかもしれない。何度でも言おう。帰結は本質的に不確実的である。そしてそれゆえにこそ、まさに人間がそこに介入する力、そして想像力にそれ開かれているのである。ウォーラーステイン著『脱商品化の時代』p94

Author Archives: M.T. - Page 6

史的システムの末期的危機とシステム間移行期における政治闘争

コンクリートの中性化

コンクリートの中性化は、大気中の二酸化炭素(CO2)がコンクリート内に侵入し、炭酸化反応を引き起こすことにより、本来アルカリ性である細孔溶液のphを下げる現象である。中性化はコンクリート表面より進行し、鉄筋などの鋼材位置に達すると、不動体被膜を破壊する。これにより鋼材を腐食させ、腐食生成物の堆積膨張により、コンクリートのひび割れ・剥離を引き起こし、耐荷力など構造物の性能低下を生じる。また、ひび割れが発生したコンクリートはさらにCO2の侵入を促すため、中性化によるコンクリート構造物の劣化、雨水等の浸入による鉄筋の腐食を加速させることが知られている。そのほか、湿潤状態より乾燥状態の方が、一般に中性化の進行は早い。

ただし、中性化してもコンクリート自体の強度が低下するわけではないので、無筋コンクリートの場合は問題にならない。

中性化進行の予測式は、

y:表面からの中性化深さ (mm)、t:時間 (年)、b:中性化速度係数 (mm/√年)で表される。

新自由主義が抱えるリスク

イデオロギーの古いモデルには決定的な切り札があった。それは、政治活動は必ず好ましい結果に結びつくと民衆に説き続けることで、民衆から正当性を付与された来歴を持つことである。そのような信念が結果的に「革命的冒険主義」に歯止めをかけ、根深い安定思考を生み出す効果を生んだのであった。ところが新しく出現したイデオロギーには歴史的に培われた大衆的基盤はなかったから、支持を得たときと同じ速さで支持を失ってしまうリスクは覚悟の上で、すぐにでもその正しさを証明してみせる必要があるはずである。

こうして見ると、1970年代、80年代に出現してきた国家機構の分解現象には従来にない危険のにおいがする。地方における国家の権威や国家の機能が、統合主義的な宗教運動、麻薬密輸マフィア、武装した部族集団、都市の暴力団、センデロ・ルミノソのような運動に実質的に取って代わるかどうかはともかく、そう思わせる現象が蔓延していることに変わりはない。重要なのはこの現象が蔓延しているそのことよりも、世界の大国にこれといって手を打つ能力も意思もないと思われることである。秩序の喪失はじわじわ拡大する気配であり、まさに国家の権威分解したために地方が治安的・経済的に疲弊したことが、主たる抑止要因になっているに過ぎない。

(ウォーラーステイン編『転移する時代』p286)

自然的存在を社会化する「火」

「火を通される」のは、新生児、産婦、思春期に達した娘など、強度な生理的過程に身をおいている人たちである。社会的集団の一員と自然との結合には、料理の火の介入による媒介が必要である。火は通常は生ものと人間という消費者との結合を媒介する役を果たしており、だから火の働きにより自然的存在が料理され、かつ同時に社会化されるのである。

クロード・レヴィ=ストロース著『生ものと火をとおしたもの』p465

自然の暗喩としての神話的思考

複数のレベルがあるということは連続的なものが離散的になるために、神話的思考が支払った代償のように見える。神話的思考は経験的多様性を単純化し、秩序付けねばならない。単純化と秩序付けの原則は、多様性のいかなる要素も意味作用という集団的企てにおいて、身勝手な行動をすることが許されず、同じ箱に分類された他の要素の、習慣的なあるいはたまたま行われる、代理としてしか行動できないということである。神話的思考は自然を繰り返し語れる場合にしか自然を受け入れない。また神話的思考は、自然に自然を意味しうる形式的特長をしか採用しない。したがってその特徴には暗喩になる宿命がある。だから神話から特権的な意味論的レベルを取り出そうとするのは無駄であって、神話をそのように扱うと、つまらない話しになってしまうか、取り出したと思ったレベルが相変わらずいくつものレベルを持つ、ある体系の中の自分の場所に勝手に戻っているであろう。そのときはじめて、部分はその役割を果たすに相応しいある全体を使ってなされる、比喩による解釈に服すということが見えてくるであろう。暗黙のうちになされるある一つの提喩が、その部分を全体から取り出していたのであり、神話の雄弁ないくつモノ暗喩が意味するという任務をその全体に送り返しているからである。

クロード・レヴィ=ストロース著『生ものと火をとおしたもの』p473

カントとレヴィ=ストロース

精神にあるさまざまな制約を研究するうちに、私の問題意識はカントの思想に似てきた。しかし結論を同じくするわけではなかった。民俗学者は哲学者と異なり、自分の思考とか自分の社会や時代の学問の行使条件を考察の原理にして、局地的に確認された事項を、その普遍性が仮想であり仮説に過ぎないある一つの悟性へと広げそうとはしない。同じ問題に直面するが、民族学者は二重に逆の方法をとる。普遍的悟性という仮説よりは特性がいわば凝固し、無数の具体的表象体系によって提示されている、集団的悟性の経験的観察のほうを好む。ある社会環境、ある文化、ある地域、ある時代の人間である民族学者にとって、これらの体系は、ある部門において可能な変奏の全範囲を示しているのであるから、民族学者は逸脱の最も目立ついくつかの体系を選ぶ。これらの体系を民族学者自身の言葉に翻訳し、またその逆の翻訳も行う際に課される方法上の様々な規則が、共通の根本的制約の網をはっきりと見せてくれると期待しているからである。これは考察に課される訓練における最高のトレーニングである。訓練は客観的極限に達し(というのは、扱わねばならないのは民族誌の調査によって見つかり、整理分類されたものだからである。)ひとつひとつの筋肉と骨と骨のつながりを盛り上がらせて、全身の解剖学的構造の輪郭をあらわに示してくれる。

クロード・レヴィ=ストロース『生のものと火をとおしたもの』p18

人間条件のすべての属性を定義する料理

見かけは非常に異なるが、短い寿命の起源に関係する神話のいずれもが、同じメッセージを伝えており、相互の違いは使っているコードの違いにしか過ぎない。第二に、それらのコードは同じタイプであって、感覚的な質の対立を利用しており、感覚的な質に真の意味での論理的存在が付与されている。第三に、人間には五感があるので、基本的なコードの数は五である。五つのコードが示しているのは、全ての経験的可能性が体系的に数え上げられ、利用されているということである。第四に、これらのコードのうち一つが特権的な位置を占めている。それは食物の食べ方に関する-したがって味覚の-コードである。他のコードが味覚のコードのメッセージを翻訳することの方が、味覚のコードのメッセージを翻訳するよりは多い。というのは、火つまり料理の起源の神話が、短い寿命の起源の神話への入り口になっているからであって、アピナイェでは、短い寿命の起源は火の起源の神話の中のエピソードにしか過ぎないからである。このようにしてわたしは、先住民の哲学において料理が占める真に本質的な場を理解し始めた。料理は自然から文化への移行を示すのみならず、料理により料理を通して、人間の条件がその全ての属性を含めて定義されており、議論の余地なく最も自然であると思われる-死ぬことのような-属性ですらそこに含められているのである。

クロード・レヴィ=ストロース著『生のものと火をとおしたもの』p238

生ものと火を通したもの。新鮮なものと腐ったもの。

これらが証明しているのは、火の起源に関するジェの神話は、同じテーマを持つトゥピ=グアラニの神話と同様に、二重の対立を使っているということである。それは生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったものである。生ものと火を通したものを結ぶ軸は、文化の特徴を示し、生ものと腐ったものを結ぶ軸は、自然の特徴を示している。加熱調理は生ものの文化的変形であり、腐敗は生ものの自然的変形である。

このようにして復元した集合全体のなかで、トゥピ=グアラニの神話はジェの神話よりやり方が徹底的である。トゥピ=グアラニの思考法にとっての関与的対立は、加熱調理(その秘密をコンドルが握っている)と腐敗(これがコンドルの今日の食性である)である。ジェにとっての関与的対立は、食物の加熱とジャガーが今日行っているように食物を生で食べることである。

ボロロの神話は、これらの二つの様式のいずれかを選ぶことの、拒否あるいは不可能を表現しているようである。

クロード・レヴィ=ストロース著『生ものと火を通したもの』p210

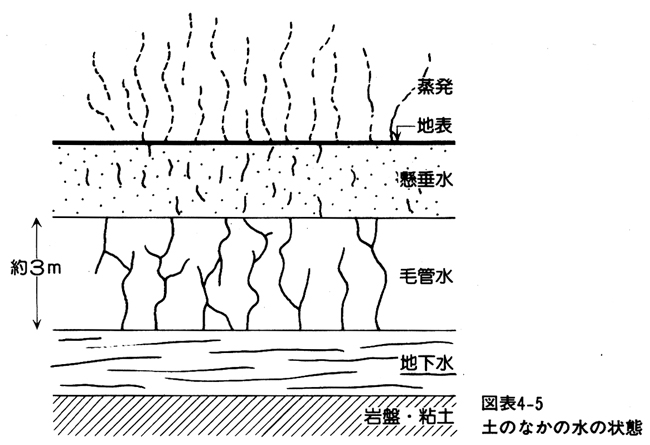

土の中の水

土のなかの水の状態には、大きく分けて、地下水、毛管水、懸垂水の三種類がある。一番下にあるのが、水を通さない岩または粘土。その上に地下水(隙間の全部に水が置き換わったものである)。その上が、毛管水である。毛管水は、細い隙間に沿って地下水と繋がっている。しかし、太い隙間には空気が入っている。毛管水は、砂地で約30センチぐらい、腐植の多い土では約3メートルぐらいになる。

毛管水の上の土に、もしも水分がなければ、植物は育たない。特に、地下水の深いところでは、毛管水も深いところにある。ところが、土の中には水は、重力で下方に引っ張られて入るけれども、腐食との親和力で、小さな隙間にぶら下がってい存在することも出来る。これを懸垂水という。この水があるために、地下水が深くても土に水気が残り、植物が育つのである。

土のなかの水の流れは、水循環にとって大切な働きをする。もしも、土に一切の保水力なかったら、地上に降った雨は直ちに海へ流れ去ってしまう。雨の直後の洪水であり、晴れが続けば陸には水がなくなってしまう。

しかし、水に保水力があるから、懸垂水、毛管水、地下水として蓄えられ、重力で徐々に下方に流れ、ある場合は湧き水として地王の姿を現し、川となって、海へ流れる。土の保水力が大きければ、少々の雨で洪水になることはない、したがって、いつも同じ水量で川の水が流れることになる。

ところで、土の中の水の流れは上から下に向かうだけではない、下から上へ流れる水もある。蒸発と蒸散である。地下水や毛管水や懸垂水は、地表から絶え間なく蒸発し、地表の熱エントロピーを処分している。厚いときは蒸発量が多く、寒いときは少ないので、地表の温度調節にも役立っている。世界中で平均すれば、陸地に降った雨や雪のうち、約60%は陸地で蒸発し、再び雨の原料になっている。海へ流れていくのは約40%である。

槌田敦著『エントロピーとエコロジー』p78

流通機構変革の手段としての兼業農家

これまでの歴史を振り返って見ても、良い政府を作ろうとして革命を起こしても、新しい革命政府がもっと悪い政府になってしまった例は枚挙に暇がない。より良い社会を作るための革命など、長期的にはナンセンスであることがわかるだろう。

より良い社会を作るためには、新しい文明を作るのではなく、文明を放棄しなければならない。文明を放棄し、権力に風穴をあける方法はただ一つしかない。それは、権力に余剰食糧を供出しないことである。また、権力から食料を受け取らないでも生活できるようにしておくことである。これは、食料の家族自給によって可能となる。

家族自給とは家庭料理の延長である、と考えた方が良い。鍋釜に入れるところから家庭料理になるのではなく、鍋釜に入れるものをつくる所から家庭料理だと考える。つまり、権力としての流通機構に風穴を開けるといったところで、そんなに過激に突拍子もないことをするわけではないのである。「今後、当分の間(石油文明が終わるまで)兼業農業者になりましょう」ということだ。

なぜ兼業化というと、基本食料が自給できたとしても、この石油文明では、食料だけでは社会生活が出来ないからだ。子供の教育にもお金がかかる。したがって、どこかに労働を売って、現金収入を得なくてはならない。だから兼業農業をすることになる。

槌田敦『エントロピーとエコロジー』p169

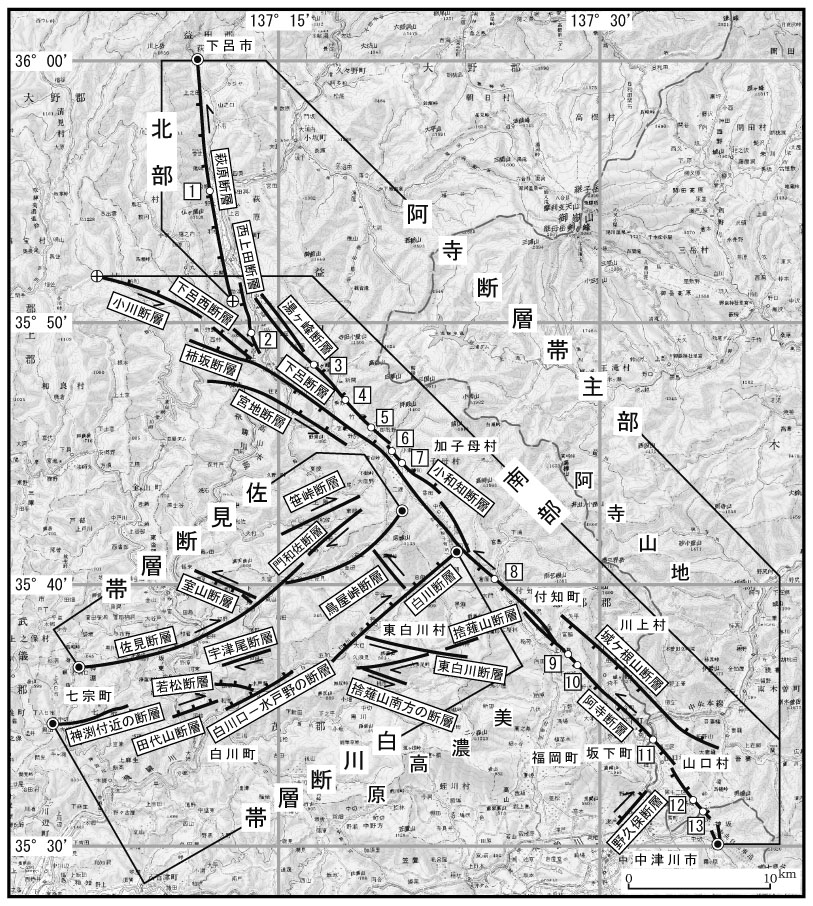

阿寺断層

まず、飛騨高地と両白山地には、北西-南東方向と北東-南西方向の二系統の横ずれ断層が格子状に発達しているが、北西-南東方向の主要な断層は三つほどあり、すべて左ずれ断層である。

このうち、もっとも東にあるのは阿寺断層で、前記のように断層崖の比高が600-900メートルもあるが横ずれ成分はさらに大きいことが知られている。貝塚爽平著『日本の地形』p72

産業革命と「イギリス風朝食」

たとえば、都市の下層民衆の住環境はトイレがなかったことはもちろん、しっかりした調理をする施設(台所)すらなかった。無料で採取できる燃料もなかったから、短時間で朝食を準備することは不可能となった。石炭に火をつけるのも一苦労で、まして、自宅でパンを焼くなどということは問題外であった。

しかも、都市住民の多くは工場で働くようになった。工場労働が農村での農民や職人の生活大きく異なっていたことのひとつは、時間の規律が厳しくなったことである。これまで、職人の間では、「聖月曜日」とよばれるルースな時間の使い方が慣行として認められていた。週末に「週給」を受け取った職人は飲んだくれるため、日曜だけではなく、月曜も仕事には出てこなくてよいというのが、「聖月曜日」である。

しかし、工場制度が普及し、機械を効率的に利用しなければならないようになると、このような時間にルースな生活は認められなくなった。工場労働者は、「晴耕雨読」というわけにはいかず、機械時計の刻む時間に従って、動くことを求められたのである。いいかえれば、労働者はサイレンが、鳴るまでに工場に入り、次のサイレンが鳴り終わるまで、休みなく働くことを要求されたのである。

さらに、工業化と都市化の結果、これまでの家内工業と違って、労働者の家庭では、その構成員のほとんどが家庭外で雇用されるようになった。この点でも工業化によって民衆は長時間を要する調理の可能性を失った。じっさい、この時代の下層民の生活について詳しいルポタージュを残したヘンリ・メイヒューによれば、ロンドンの街路には、ありとあらゆる種類の屋台の簡易飲食屋が開業していたことがわかる。

問題は、これから一日の厳しい労働に従事する人たちの朝食だから、「イギリス風朝食」は「重い」つまり、カロリーの多いものでなければならなかった。しかも、労働者たちが酔っ払ってしまうようなものでは困るし、直ちに元気になるものでなければならなかった。

こようのな多様な条件に見事に合致したのが、紅茶と砂糖と店で買うパンなどからなる「イギリス風朝食」である。<中略>

「イギリス風朝食」は労働者のものだから、何よりも安上がりでなければならなかった。この点でも、砂糖入り紅茶は合格だったのである。というのは、同時代の歴史家デイヴィド・マクファソンによれば、「要するに我々イギリス人は、商業上も金融上でも、きわめて有利な位置にいるために、世界の東の端から持ち込まれた茶に、「西の端の」西インド諸島からもたらされた砂糖を入れて飲むとしても、(輸送のための船賃や保険料もかかるのだが)、国内産のビールより安上がり」だったからである。

マクファソンのいうとおり、「ティーコンプレックス」は、イギリスの中心としてみると地球の東西の両端に位置する地域、つまり世界システムの二つの周辺から来た素材によって成り立っている。いいかえればイギリスが世界システムの「中核」の位置を占めることになったからこそ、このようなことが可能になったのである。(川北稔編『知の教科書ウォーラーステイン』p90-92)

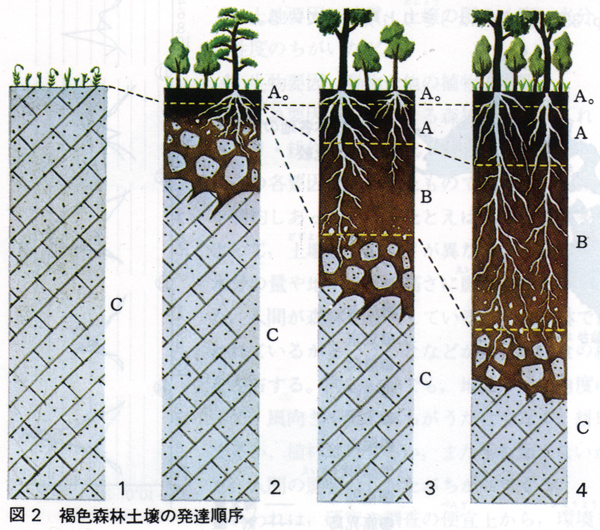

褐色土壌の発達順序

土壌

土壌とは、岩石の風化物・生物の遺体やその分解物(腐食)が混じりあった、土地の表層部である。植物は、ここに根を下ろして生育している。土壌の発達

土壌は、はじめから陸地の表層に存在したものではない。岩石が風化し、植物が生育するにつれて、作られてきたものである。1例として、日本の森林地帯に広く分布する褐色森林土壌について、土壌発達のあとをたどってみよう。

図2の1は、母岩(C層)が露出している状態である。表層には、地衣類・コケ類が生育しているだけである。母岩の風化が進み、陽性植物が進入すると、表面に植物遺体の堆積層(A0層)が形成される。植生の繁茂が続き、母岩が、根によってさらに細かく、深く砕かれると、A0層の下に、有機物の黒い層(A層)が出来上がり、さらにその下に、有機物の含まない茶色の層(B層)が分化してくる。十分に発達した土壌では、A層・B層はさらに深くなり、土壌は成熟する。(宮脇昭編『日本の植生』p12)

永続性の高い森の文化

6000年前の縄文人の季節を核とする循環系の生活リズムは、この若狭町に限らず、高度経済成長期以前、日本の山村が崩壊するまで、山村の人々の生活の中に普通に見られたものである。温帯の落葉広葉樹の森の文化として出発し、その森の生態系に適応を深めていく中で発展を遂げてきた縄文文化の伝統は、弥生時代の稲作の伝播によっても、著しい断絶をこうむることなく、つい最近まで日本の山村の人々の生活の中に受けつかがれてきた。

(安田喜憲著『稲作漁労文明』p13)

日本文化の多重構造

第一の画期は、今から約12000年前の縄文文化の成立の時期である。氷河期時代が終わり、気候が少しづつ温暖化してくる中で、日本列島で始めて土器や弓矢が出現し、竪穴式住居が営まれるようになって、旧石器時代に比べて定住性の高い新しい生活様式が生まれてきた。いわゆる縄文文化の誕生である。

この縄文文化は、その文化の特徴-たとえば深鉢型土器、竪穴式住居、弓矢による狩猟、サケマスの河川漁撈の卓越など-、あるいはその文化が東日本のナラ林体に集中することなどの実態から見て、東北アジアの落葉広葉樹林帯(ナラ林帯)の食料狩猟民の文化と文化生態学的な基盤を共通にして形成されたものと考えられる。

次に第二の画期は、縄文時代前~中期頃に、照葉樹林文化の要素が日本列島の西部に進出してきた時期に求められる。気候の温暖化に伴い、まず採集段階の照葉樹林文化が大陸から伝来してくる。縄文時代前期の鳥浜貝塚から真っ赤な漆塗りの櫛が出土したのをはじめ、漆の利用は各地に広まり、縄文時代後・晩期には精緻な漆芸品が各地で産み出されるようになる。このほか、大陸の照葉樹林帯から導入されたと考えられるヒョウタンやエゴマや豆類などの小規模な栽培や、野生のサトイモや彼岸花の半栽培などが始められたものこの縄文時代前~中期頃からであり最近では栽培稲の痕跡も発見されて始めている。

さらに縄文時代の後・晩期には、焼畑段階の典型的な照葉樹林文化が伝来し、西日本の地域に展開したと考えられる。作物や焼畑雑草炭化種子、イネ科の作物のプラントオパールや花粉の分析などにより、最近ではそのことが次第に明らかになってきた。それとともに照葉樹林文化を構成する文化的な諸特色-っとえば漆芸や絹や竹細工、茶や麹酒mナットウやモチ性食品、儀礼的狩猟や歌垣や山上他界の習俗、山の神の観念や昔話など-多くが日本列島に渡来してきたと考えられる。それらの大部分が現代にまで伝承され、日本の伝統文化の中に深く根を下ろしていることはよく知られるとおりである。

第三の画期は、縄文時代の末あるいは弥生時代の初めに水田稲作農耕とその文化が日本列島に渡来した時期である。この時期には寒冷適応した長身。面長のいわゆる北アジア系の人たちが渡来し、朝鮮半島から水田稲策という新しい農耕技術や金属器文化、およびそれに伴う新たな文化的な価値体系が伝えられた。小国家を産み出すような宗教的・政治的統合原理をはじめ、稲作に伴う儀礼の体系や新しい信仰や世界観などが、このとき伝えられたようである。その後の日本文化の原型を形成したといわれる弥生文化は、土着の縄文文化の上にこうして新しい文化的要素が加わって成立したものと考えられる。そのほか、長江下流域や江南地方からも直接日本列島に伝えられた文化の流れがあり、また琉球列島を種とする南島の島々を伝わって北上してきた文化の流れのあったことも見落としてはならない。

なお、第二の画期のころからこの時期にかけて、北東アジアのナラ林帯から、サハリン・北海道ルートや日本海横断ルートあるいは朝鮮半島を経由するルートなどを経て、北方系の作物群(北方系のアワ・キビやW型のオオムギ、ゆう麦型のエンバク、洋種系のカブなどのほか、アブラナ類やゴボウやアサその他)で特徴付けられる畑作文化、つまり農耕段階のナラ林文化が日本列島に渡来したことも指摘しておかねばならない。

このようなプロセスを経て日本列島における基層文化が形成されてきたが、最後に四~五世紀頃の巨大古墳が形成される時期に、主として朝鮮半島から支配者文化のいくつかの重要な特色の伝来が見られた。私はこの時期を第四の画期としているが巨大古墳の築造に見られる強力な政治的権力の出現や「天孫降臨」神話をはじめ、多くの「記紀」神話に象徴される支配のイデオロギー、そのほ日本列島における支配者文化のいくつかの特色が、この時期に主として朝鮮半島から取り入れられたと考えられる。佐々木高明著『照葉樹林文化とは何か』p177